BCPの訓練とは?目的、種類、進め方、ポイントについて解説!

2023/05/25(2026/02/19).

事業継続のための計画(BCP)を、実際に使えるものにするために重要なのが訓練です。

本記事では、訓練の目的や種類、具体的な進め方について解説します。

訓練の企画や設計の際に悩みがちな訓練シナリオの作成や、訓練を実施するためのポイントなどを、具体例をまじえながら見ていきましょう。

index

BCP訓練の目的

BCP訓練はには2つの目的があります。

1つはBCPを社内に浸透させること。

もう1つはBCPの実効性を高め、事業継続力を向上させることです。

BCPの周知・浸透

災害時における身の守り方は、多くの人が日頃から意識していることでしょう。

では事業の守り方はどうでしょうか。

特に経営層は、有事の際に事業が中断しないために、その場で瞬時の判断と指示が求められます。

訓練という疑似体験を通して、事業継続の重要性や方針を体験できるのは、貴重な機会といえるかもしれません。

BCPの実効性の検証

BCPが「絵に描いた餅」にならないよう、訓練でテストし、見直しを行います。

計画通りに行動できるのか、定めた対策が実際に有効なのかを検証するのです。

特に、代替拠点や非常用電源、バックアップシステムなど、日常の業務では使用しない災害時特有のものは操作に慣れておく必要があります。

なお当社の安否確認システム「安否コール」は、緊急時だけではなく悪天候時の出社の可否といった日常業務でも活用できる安否確認ツールです。

普段から操作に慣れていただけることで、緊急時でも問題なくお使いになれます。

上場企業をはじめ1000社を超える豊富な導入実績!>安否確認システム「安否コール」

BCP対策要員の対応力・意思決定力の向上

事業継続に必要な各部署の要員について、いざというときに速やかな情報を収集を行い、適切な行動を取ることができるのか、指揮命令系統や行動内容、判断や指示内容の確認を行います。

異動や入退職などの入れ替わりもあるため、誰もが一定の水準で定められた組織の機能や役割を果たすことができるよう、行動内容を理解し、判断や意思決定の力をつけるために、訓練を活用します。

関係機関との連携

事業継続に重要となるステークホルダーとの合同訓練により、事業継続の方針を周知したり、互いの影響範囲や調整内容を確認し、連携を強化します。

訓練を通じて日頃から顔の見える関係をつくる狙いもあります。

BCPの訓練の種類

BCPの訓練には、大きく分けて2つの区分があります。

ひとつは、書類やデータを使って緊急事態をシミュレーションしたり、災害状況のイメージをふくらませたりして対応内容を検証する机上訓練です。

もうひとつは、実際に機器操作や現場での行動をマニュアルに沿って行う実動訓練です。

実働訓練にて「安否確認システム」を使われる企業様もございます。実際の災害を想定して訓練をする事ができます。

上場企業をはじめ1000社を超える豊富な導入実績!>安否確認システム「安否コール」

机上訓練

机上訓練は、BCPの記載内容を確認しながら、計画の実効性について議論形式で検討する方式です。

事後対策に記載された内容を検証することにより、事前対策も含めた計画全体を見直しましょう。

机上訓練では、BCPに記載された内容について、「どのタイミングで」「どこの」「誰が」「何を使って」「どんな判断基準で」「何を実施し」「誰に報告・連絡し」「どこに何を記録する」といった要素を確認します。

具体的な災害事象を選定し、被害想定をして状況設定を行い、訓練シナリオを作成するとイメージしやすくなります。

訓練シナリオの作成方法については、後半の節を参考にしてください。

実動訓練

実動訓練では、マニュアルに沿った行動を実際に行うことで、手順の確認や操作のスキルアップを図ります。

電話連絡網・緊急時通報訓練

緊急事態が発生した中で従業員に連絡が迅速に行き渡り、情報収集・集約・とりまとめが効果的に行えるかを検証する実動訓練です。

大規模地震などの突発的な事象発生時には、特に初動時の情報共有が重大なポイントです。

連絡網や情報訓練の代表的なものには、緊急速報と安否確認、参集の指示や確認を行う安否確認訓練などがあります。

その他、各部署の被害状況や対応状況を収集してとりまとめる情報受伝達訓練や、非常対策本部会議などの方針や判断を行うために必要な意思決定訓練なども、システムを実際に利用しながら行うと効果的です。

なお、当社の安否確認システム「安否コール」は、東日本大震災や熊本地震でも問題なく稼働した実績を持ちます。

パソコンだけではなく、スマートフォンからも利用可能のため緊急時でも速やかに従業員の安否状況を確認できます。

上場企業をはじめ1000社を超える豊富な導入実績!>安否確認システム「安否コール」

代替施設への移動訓練

災害により事業所が使えなくなった場合の代替拠点を定めている場合、代替拠点へ迅速に機能を移転できるかを検証する実働訓練です。

代替拠点へ移転を決定する際の情報収集・判断から、実際に代替拠点へ移動し、設備やシステムを立ち上げて仮設の拠点を設置するまでの時間と行動内容の検証を行い、仮設の機能を使って事業継続が可能かをテストします。

バックアップデータを取り出す訓練

大規模な被災時に停止した、電気や通信などのインフラ設備の代替手段をすばやく立ち上げ、バックアップのデータで事業継続ができるかを確認する実動訓練です。

電子データがまったく利用できない場合を想定した紙ベースでの検証を行う場合もあります。

災害はいつ発生するかわからないため、バックアップデータは、迅速に活用できるかを検証するだけでなく、復旧に支障が生じない更新の頻度かの検証も同時に行うことがポイントです。

総合訓練

BCPの発動対象となる事象が発生してから復旧対策を行うまでの一連の流れを、時系列に沿って検証する訓練です。

特定の災害と被害を想定した訓練シナリオを作成し、机上訓練でBCPの流れを検証しつつ、安否確認や情報処理などは実働を取り入れて複合的に行う場合もあります。

また、総合訓練では、本社と各拠点をつないで情報共有を行ったり、関連する取引先を招いて合同で行ったりすることで連携体制を強化できます。

特に外部の機関との合同訓練は、事業継続への取組み姿勢を周知し、日頃からの関係性を強化する効果も期待できます。

BCP訓練の進め方【机上訓練編】

実際のところ、訓練はどのように進めるとよいのでしょうか。

ここからは、机上訓練を例に、訓練の準備から当日の実施、訓練後の評価まで、一連の進め方を概説していきます。

計画・準備

訓練の企画段階では、まず訓練で検証するテーマを明確にし、テーマに応じて関係する機関などを設定していきます。

BCPの目的や方針に沿って、訓練で検証したい内容を決めましょう。

【訓練の概要の設定】

想定する災害や危機と、訓練で何を身につけてほしいかを踏まえて訓練テーマを決めます。

テーマが固まったら、訓練の運営体制、訓練対象者、外部協力者、オブザーバー、訓練の実施日時と場所、訓練方法を決定します。

訓練方法は、訓練のテーマや訓練対象者が机上訓練をどの程度身につけたかによって、ワークショップ型かロールプレイング型を選ぶとよいでしょう。

ワークショップ型は、付与された状況をもとにグループで対応について討議し、実行する際の妥当性などを確認していく方法です。

チーム内での検討や決定事項はフォームやシートに記載するなどして全体で共有します。

ロールプレイング型は、想定された状況の中で訓練対象者(プレイヤー)が何らかの役割をもち、時間とともに付与される状況をもとに判断や行動をとっていく方法です。

プレイヤーの間で行う連絡や、訓練運営(コントローラー)への問い合わせは、連絡シートや電話、システム入力などを通じて行います。

アドリブでのやり取りが発生するため、訓練の状況設定や実施ルール、進行管理、訓練シナリオなど高度な運営スキルが必要となります。

【訓練シナリオ、状況付与票、補足資料の作成】

訓練シナリオは、災害の種類や規模、発生日時・曜日、被害想定を設定して作成します。

訓練のテーマに沿って訓練対象者にどのように対応してもらいたいかの骨子をまず決め、そこから訓練対象者以外の部署や外部機関などの動きを設定します(訓練シナリオ作成については次の節で詳述します)。

作成した訓練シナリオに基づき、参加者に対し、どのタイミングでどんな情報を付与するかを決め、状況付与票を作成しましょう。

また、必要に応じて、参加者が被害の状況をイメージしやすいよう、補足説明資料を作成します。

【会場の準備、事前説明】

訓練会場に必要な設備や備品を選定し、準備します。

また、訓練参加者に対し、訓練実施を告知し、訓練の意図や訓練概要を伝える事前説明会を実施します。

事前説明では、訓練の実施概要を伝えますが、詳細な訓練シナリオや状況付与などの内容は知らせないでおきましょう。

訓練当日に情報を得たその場で臨機応変に判断・対応を行うほうが、臨場感や緊迫感が高まります。

実施

訓練当日は、集まった参加者に対し、全体の進行や使用ツールや訓練ルールなどを説明するオリエンテーションを行って訓練開始を宣言します。

訓練が開始されたら、訓練シナリオに沿って進行管理を行いましょう。

指定された時間が来たら状況付与票を関係する訓練対象者へ渡して対応の検討を促します。

また、各参加者の対応内容の記録を残しておきましょう。

写真や録画なども、のちのふりかえりや評価の際に効果的です。

評価

訓練が終了したら、できるだけその場で参加者全員が訓練内容をふりかえる時間をもちましょう。

訓練に参加した感想の共有や、実際に対応してみて感じた課題を出しておきます。

また、訓練に臨席したオブザーバーからの講評や、経営トップからのコメントもその場で共有するとよいでしょう。

参加者へのアンケートを行い、訓練を通じて明らかとなった課題や今後の対策の必要などを自由に討論する機会を設けてBCPの見直しを進めます。

課題と改善策は、役割分担や指揮系統、権限の範囲などの体制面、対応手順や判断基準などの行動要領、システムや設備などのツール面、人員のスキルアップ面の4つのポイントで見直しを行い、BCPの記載項目に沿って具体的な改善内容を検討すると効果的です。

※本記事机上訓練の詳細は、農林水産省の訓練マニュアルも参考にしてください。

参照:PDF(食品産業事業者のための連携訓練マニュアル)

BCP訓練のシナリオ作成方法

ここからは、机上訓練の軸となる訓練シナリオについて、具体的な作成の流れと効果的なポイントをみていきましょう。

骨子を作成する

はじめに、BCPの方針に沿って定めた訓練の目的を明確しましょう。

次に、訓練の目的に沿って、シナリオの骨子となる「参加者の範囲」「参加者が体得する対応力」「参加者に期待する行動」を確定させます。

登場人物を設定する

訓練で期待する参加者の行動に対し、トリガーとなる組織内外の部署や機関を設定します。

登場人物は、危機発生時に連携や対処が必要となる人や組織で、社内の関係部門や社外の取引先、顧客、協力会社、物流やシステム、インフラなどの関係会社が挙げられます。

さまざまな機関から情報が入ってくることで、判断や行動の適切さを検証できるのです。

状況付与を行うタイプであれば、プレイヤーとコントローラーに分けて考えておくとわかりやすくなります。

プレイヤーの部分は期待される参加者の行動を置き、コントローラー側には参加者へ影響を与える外部の登場人物の動きを置きます。

ただし、あまり登場人物を増やすと参加者へかかる負荷も大きくなるため、で設定しましょう。

訓練のテーマに対する状況を設定する

シナリオの流れに沿って、訓練で検証したいテーマをどの部分で確認するか、タイミングと内容を絞り、参加者へ付与する情報を決めます。

災害の発生状況は季節、平日/休日の別、時間帯などにより、同じ被害の大きさでも対応は異なり、事業継続の難しさにも大きく影響します。

検証したい訓練テーマにふさわしい状況を設定しましょう。

また、訓練で検証する災害フェーズも絞ります。

実際の災害は一度発生すると止まることはありませんが、訓練は評価と見直しが重要となるため、フェーズごとに区切って実施するほうが効果的です。

訓練でよく取り上げられるのはBCP発動直後の初動フェーズですが、習熟度に応じて応急対応や復旧対応など段階を変えて行うこともあります。

被害状況を想定する

訓練の前提条件として、災害の種類を特定し、想定した災害規模で起きる可能性のある被害を設定します。

訓練対象となる拠点のハザードマップなども参考にしましょう。

蓋然性の高い状況下で訓練することにより、実際に災害が発生した場合にどの程度の被害となる可能性があるのかをイメージしやすくなります。特に次の項目の被害状況を想定しておきましょう。

- 拠点周辺の被害状況(ライフライン、通信の被害、交通機関の途絶など)

- 建物、設備、システム、データ、部品在庫、備蓄などハード面の被害

- 従業員や顧客、家族などの人員の被害

- 協力会社など対応に必要な資源の調達先の被害

BCPの訓練のポイント

BCPの実効性を高める訓練とするため、以下の点に注意して実施しましょう。

従業員に訓練の意図を伝える

訓練には、BCPの検証だったり、参加者のスキルアップだったりと、実施の目的やテーマなどがあります。

何のために訓練を行うのかの意図を理解しないまま参加すると、いつまでも参加者の関心が高まらず、気づきを得ることもなくなってしまいます。

事前説明会のときに、目的や検証するテーマなどの意図を十分に伝えた上で、どのような訓練を行うのかを明確にしましょう。

意図や内容を事前に理解することで、訓練への参加意識も高まり、BCPの見直しや改善点などのふりかえりでも主体的な意見が出やすくなります。

訓練後の評価を最も重視する

訓練は、実施後の評価を必ずセットにしましょう。

やりっぱなしではBCPの改善につながりません。

うまくいかなかった原因をふりかえり、課題を洗い出して見直しを行うことこそが重要です。

訓練のふりかえりでは、部署や班などのチームごとに、訓練参加者全体、経営層、オブザーバーなどの専門家が、それぞれの立場から気づいたことを持ち寄ります。

訓練評価では以下の4点に着目するとよいでしょう。

- 迅速性(対応にかかった時間)

- 正確性(状況判断と対応の整合)

- 柔軟性(不確定な要素に対する状況判断)

- 達成度(テーマに沿った対応、期待された行動)

緊急時の対応は全体最適で考えます。

ひとつとして同じ状況にはなりませんから、正解はないのです。

訓練のふりかえりは、今後のよりよい判断材料を増やすための意見として整理しておきましょう。

パターン化や定量的な評価ができそうなものは一覧表にするなどして記録しておくと、後々に対応の指標として活用することもできます。

もうひとつ、訓練運営そのものの評価も重要です。

企画内容や被害想定やシナリオの妥当性、準備内容の適否、当日の進行、ふりかえりの実施方法など、よりよい訓練運営とするために気づいたところも集めておき、次回に活かしましょう。

このとき、現場で日頃から感じているBCP実施上の懸念点や、今後訓練を通じて検証したい内容などもあわせて集めておくとより効果的です。

BCPの訓練の事例

ここからは、訓練の目的別に実施例を紹介しましょう。

イメージアップ教育訓練

BCPの重要性や記載内容を理解し、状況をより多く想像する力をつける訓練です。

被害状況などを想像しながら実際の行動をイメージし、BCPの記載内容の改善点を検証します。

訓練は、はじめに想定された災害や被害の状況をデータや文書、映像などで付与し、参加者に状況をイメージさせた後、どのような対応を行うべきか、その対応を行うためにそのような備えが必要かなどをグループで討議します。

討議の後は、グループごとに内容を発表して全体共有し、講評などを行って意識を高めると効果的です。

ウォークスルー訓練

BCPで策定した行動計画の妥当性を確認し、課題点や改善点の洗い出しを行う訓練です。

机上で行動手順やマニュアルを読み合わせる訓練もあれば、実際の現場でマニュアルなどを手に設備やシステム、端末などをテストしながら進める訓練もあります。

ここでは読み合わせ訓練をみていきましょう。

訓練は、災害が発生したことを想定し、進行役がBCPの記載内容に沿って、マニュアルに記載された担当者へ質問する形で実施します。

そのフェーズでの役割はなにか、どんな行動をとるのか、行動を遂行するために課題や問題となる点は何かなどを順に問いかけ、参加者は質問に回答しながら、自分の関わるBCPの記載内容を確認し、実効性を検証します。

見つかった課題や改善点については、訓練のふりかえり時に全体で共有し、整理してBCPの見直しに活用しましょう。

実機による停電対応訓練

実際の機器を操作して訓練を行うことにより、対応の迅速性を向上させる訓練です。

代替拠点への移転や非常電源への切り替えといった、非常時に稼働する機材・システムの操作訓練などがあります。

停電時の非常電源を稼働させる訓練では、商用電源から非常電源へ実際に切り替えを行い、重要業務に必要なシステムやデータサーバ、インフラが継続的に使用できるかを検証したり、電力が復帰した後の切り替えがスムーズにできるかを実機の操作で確認したりします。

システムの実効性を検証するシミュレーション訓練

勤務中に地震が発生したという想定で、情報システムの被害を調査し、早期に復旧方針を立案できるよう迅速性や的確な対応判断を検証する訓練です。

被災シナリオに基づき、機器やネットワークに障害が発生したという想定で、機器やシステムの被害状況を調査し応急対応を行う初動行動の実効性を検証します。

実際に調査したチェックシートと被害シナリオで想定した被害状況とを比較することで、チェックシートの項目や調査方法の妥当性や課題・改善点を洗い出します。

調査にかかった時間の記録は、次回以降の訓練のベンチマークとして活用できます。

※このほか、複数の訓練を組み合わせたフルスケールなどもあります。

詳細な実施内容については、総務省の以下の資料を参考にしてください。

参照:PDF(総務省 ICT部門における業務継続計画訓練事例集)

BCPの訓練まとめ

BCPの訓練は、BCP自体を改善だけでなく、参加する人の意識を高める上でも必要不可欠です。

組織全体で事業継続について考える機会になるよう、さまざまな訓練を取り入れてBCPの対応力向上を図りましょう。

なお、緊急事態が発生した際の迅速かつ適切な対処には、安否システムの導入が不可欠です。

さらには不測の事態にもすぐに対応できるよう、普段からそのツールに使い慣れておくことが重要です。

その点、安否確認システム「安否コール」は日常業務でも活用できる安否確認ツールなため、緊急時でもスムーズな対処が期待できます。

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

- 2026.02.20

3/12(木)【KiteRa × アドテクニカ】BCPの第一歩|事業継続を「計画」で終わらせないための考え方と事前準備

- 2026.02.18

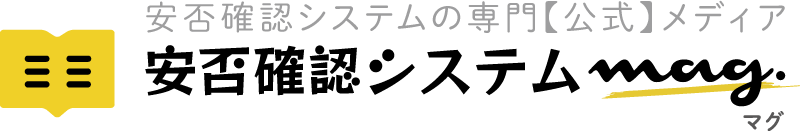

3/18(水)【オンラインセミナー】介護福祉施設のシン・BCP(事業継続計画)とは ~「てんこ盛りBCP」から現場で使える「タイパなα世代のBCP」へ~

- 2026.02.16

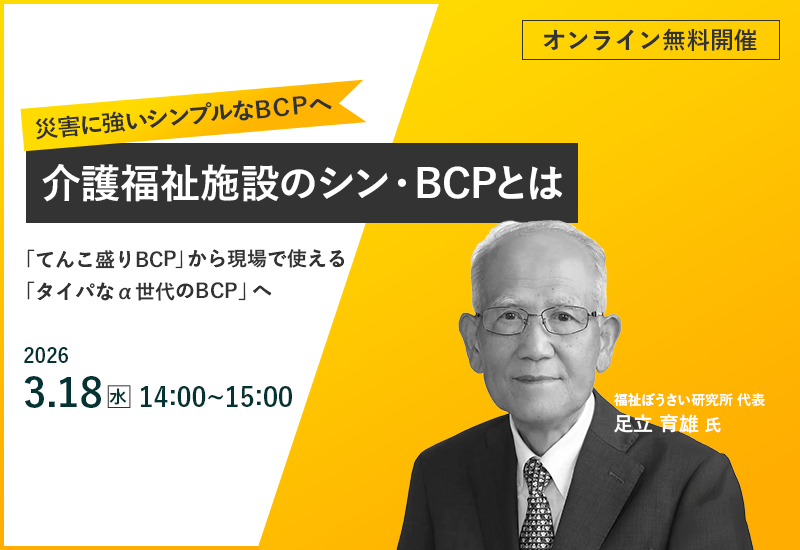

3/17(火)【オンラインセミナー】震災時『動ける会社』と『パニックになる会社』の差とは? 〜LINE・チャットツール頼みの限界を突破する安否確認術〜

- 2026.01.28

未来の安全をここから世界へデザインします ~「通知から数秒で回答できる直感操作が、初動を確実に早めてくれました」~ 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会様 <株式会社アドテクニカ>

- 2026.01.27

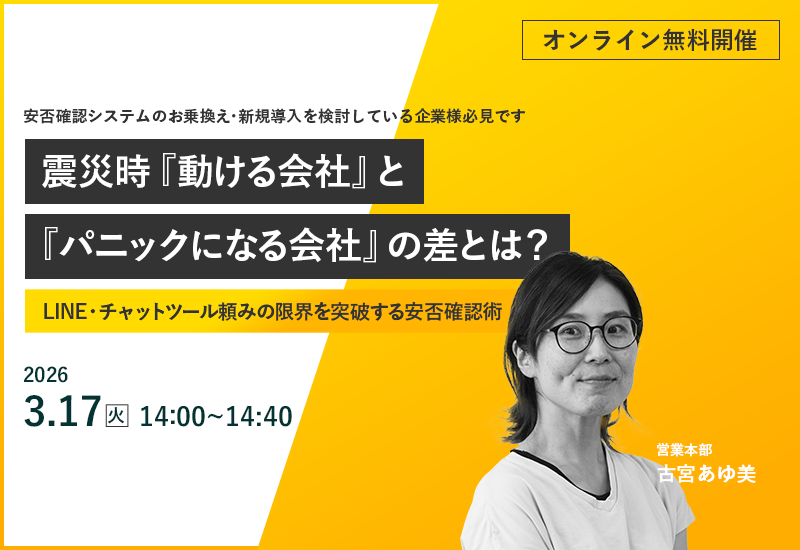

2026/3/13【奉行DIGITALIZE 2026 in 福井】に出展します