【業務バランスとBCPに対する意識つけ】BCP NEWS Letter

2020/05/21.

index

費用対効果と業務効率とのバランス

前回、対策レベルでは「分散化」が重要で、その際、(1)費用対効果 、(2)日常業務への影響 、を考える必要があることはお伝えしました。

例えば、地震や火災に備えて倉庫を地理的に分散させた場合、どの倉庫に、何が、どれぐらいあるか、情報共有するために管理方法が複雑になりますし、原材料や商品などを取りに行く従業員、取引先などの負担も増えます。

本社や工場などの拠点を地理的に分散させた場合、これまでよりも通勤時間がかかったり、従業員間でのコミュニケーションが取りづらくなったりします。

また、仕入先の倒産などに備えて仕入先を分散させると、相見積もりを取ることで仕入価格が下がる可能性がある一方で、一括大量仕入れではなくなるため、その分仕入価格が上がるおそれもあり、見積依頼や打ち合わせ、支払などの事務作業も増えます。

分散化することで、業務の生産性や従業員のモチベーションが低下してしまっては元も子もありません。事業継続(BC)は継続的かつ長期的な取組みであり、従業員の理解なしに進めていくことは難しいため、「費用対効果」を考慮しながら、「分散化」と「日常の業務効率」のバランスを取ることが求められます。

どうやって「BCP」を意識づけさせる?

BCPについて、従業員に対してどのように意識づけしていったらいいですかといったご質問を受けることがあります。

まずは、BCP策定段階から従業員を参加させ、課題を解決するための整備計画やアクションプラン(実施計画)に従業員の声を反映させること。自ら発言したことは責任をもって実施しますよね。

また、BCPが自分たちにとってプラスになることや楽しいことであると認識させること。例えば、緊急連絡訓練であれば、災害時の「安否確認」にこだわらず、日常の連絡手段として安否確認システムを活用したり、避難訓練と合わせて備蓄している非常食を食べ、餅つき大会やバーベキュー大会などのイベントを開催したりしてみてはいかがでしょうか。

「健康経営」における従業員の健康増進策として、年に1回程度徒歩通勤を実施しながら、同時に参集訓練や帰宅訓練を実施するというのも一案です。

万が一の場合の災害に備えた訓練というと、どうしても後ろ向きで、やらされ感が強くなりますが、上記のような日常活動に組み込むことにより、前向きで、従業員の主体的な取組みが期待できます。

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

- 2026.02.16

3/17(火)【オンラインセミナー】震災時『動ける会社』と『パニックになる会社』の差とは? 〜LINE・チャットツール頼みの限界を突破する安否確認術〜

- 2026.01.28

未来の安全をここから世界へデザインします ~「通知から数秒で回答できる直感操作が、初動を確実に早めてくれました」~ 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会様 <株式会社アドテクニカ>

- 2026.01.27

2026/3/13【奉行DIGITALIZE 2026 in 福井】に出展します

- 2026.01.27

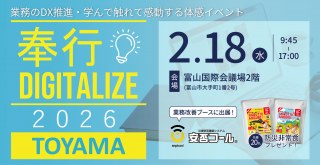

2026/2/18【奉行DIGITALIZE 2026 in 富山】に出展します

- 2026.01.21

安否確認システム「安否コール」、ITreview Grid Award 2026 Winter 受賞