エリア設定の「柔軟さ」が混乱を生む?~令和6年能登半島地震が問い直したエリア設定の常識~

2025/10/27.

年始を揺るがせた「能登半島地震」は、私たちの災害対応や安否確認の在り方に、大きな問いを投げかけました。特にリモートワークや出張が日常となった今、「誰に通知を出すべきか」というエリア設定の重要性が浮き彫りに。従来の安否確認システムでは対応しきれなかった課題が、BCP(事業継続計画)の観点からも再考を迫られています。

本コラムでは、実際の声や事例をもとに、これからの安否確認サービスに必要な視点を整理し、当社の「安否コール」がどのように進化した対応を実現しているのかをご紹介します。

index

想定外の新年、企業の安否確認体制が試された日

令和6年1月1日、「令和6年能登半島地震」が発生しました。この大きな地震は、ただの災害ではありませんでした。新年の休暇中、多くの人が帰省や旅行をしており、いつもの勤務地や自宅にいないという、いわば「想定外」の状況で企業の安否確認体制が試されたのです。

年始に地震が起きた時、多くの企業では、こんな悩みが噴出しました。

- 帰省中の従業員への通知漏れ

「勤務地が北海道の社員が石川県の実家に帰省していて、通知が届かなかった。安否がわかるまで本当に心配だった」(製造業・人事部長) - 無関係な通知による混乱

「災害地域に関係のない社員にも一律で通知を送るしかなくて、重要な通知を見逃されるリスクが高まってしまった」(金融業・総務担当者) - 初動対応の遅れ

「部署ごとに動きたくても、情報が共有されず、全体の指示を待つしかなかった。現場単位で動ける仕組みが必要だと痛感した」(小売業・BCP担当者)

いざという時、通知が届かない、または逆に届きすぎる――。これらの問題は、従来の「勤務地」や「居住地」ベースでの安否確認が抱える限界を浮き彫りにしました。

しかし一方で、場所にとらわれず迅速に連絡がとれたことで助かったという声も挙がりました。

- 確実な連絡手段による安心

「帰省先で被災しましたが、すぐに安否確認通知が届きました。勤務先に自分の無事を知らせる手段があって、安心しました」(IT企業・エンジニア) - マルチチャネルのメリット

「スマホが繋がらない時に、スマートウォッチで通知を受け取れました。手元でサッと返答できたので、本当に助かりました」(物流業・現場作業員) - 安否の共有

「地震後、同僚や同じ部署のメンバーの安否情報がアプリで見られたので、互いに確認し合えて安心感がありました」(製造業・従業員)

令和6年能登半島地震が示した「シンプルさ」の重要性と、個別エリア設定の限界

「令和6年能登半島地震」は、安否確認システムに「柔軟性」が求められることを改めて示しました。しかし同時に、「シンプルで明確な運用設計」がなければ、「柔軟性」はかえって混乱を引き起こすという教訓も残しました。

その象徴が、「エリア設定の自由度」です。

一部の安否確認システムでは、従業員が自らエリアを追加・変更できる機能があります。これは一見便利に思えるかもしれませんが、災害対応の現場では多くのデメリットが浮き彫りになっています。

ここからは、この「個別エリア設定」という自由な機能が、BCPにおいてどのような問題を生むのかを詳しく見ていきましょう。

個別エリア設定の落とし穴とBCPに与える影響

一見すると柔軟に思える「個別エリア設定」機能。しかし、この自由度の高さが、実際の災害対応においては大きなリスクを生むことがあります。企業が安否確認体制を設計する上で、「どこまで自由にさせるか」という判断は、単なる利便性ではなく、BCPの実効性を大きく左右する重要な論点です。

1.情報の一元管理が崩壊する

従業員が自分でエリアを追加・変更できる機能は、一見便利に思えます。しかし、実際には「誰がどのエリアにいるのか」が管理者に見えなくなり、管理画面上での情報統制が困難になります。特に大規模な組織では、現場単位での判断や集計に混乱が生じ、安否確認が遅れる原因となります。

2.想定外のエリアに対応しきれない

帰省先や旅行先、あるいはワーケーションなど、個別設定によって一時的に登録されたエリアが、災害情報の対象エリアと一致しないケースがあります。このためシステムによる災害対象エリアの判定が難しくなり、結局は一律配信となって自由度の高さが機能しないジレンマが発生します。

3.自己設定が必要という「前提」がリスクになる

安否確認の目的は、緊急時に誰がどこにいても即座に連絡が取れることです。ところが、個別エリア設定を前提としたシステムでは、「設定されていなければ通知が届かない」という構造的な弱点を抱えます。日常業務の中で常に最新の位置情報を設定・維持するのは現実的ではなく、従業員任せの運用設計は本質的に不安定です。

4.組織内の判断のばらつきを助長する

「誰が、どのエリアを、どのように設定するか」の判断を従業員任せにすると、エリア設定の基準がバラバラになります。ある部署では「宿泊地まで登録する」運用を徹底していても、他部署では「特に設定しない」が常態化しているような場合では、災害時に大きな情報の偏りが生じ、組織全体での連携が崩れてしまいます。

5.システムの操作性や教育コストが増大

柔軟な機能には、必ずその分の「使い方」の習得が必要になります。災害時に、緊急性の高い状況で複雑な操作を求められることは、ヒューマンエラーの誘発にもつながります。また、新人や非常勤スタッフなど教育の行き届きにくい層ほど、設定ミスや未設定のまま放置されるリスクも高くなります。

シンプルさこそが「迅速な安否確認」の鍵

さらに自由度の高いエリア設定は、シンプルで快適なUX(ユーザエクスペリエンス)デザインがなければ逆効果です。使いにくい、わかりにくいシステムでは、緊急時に従業員が適切に操作できず、結果として情報が錯綜します。

故に、安否確認システムは「シンプルであること」が最も重要です。緊急時に必要なのは、「迅速で正確な情報共有」と「確実な初動対応」です。複雑な設定や自由度の高すぎる機能は、かえって混乱を引き起こし、「機能しないシステム」となるリスクがあります。

安否確認は、「シンプルで迷わない直感的なUXデザイン設計」こそが、サステナブルな企業経営に繋げる最大の強みです。「シンプルさこそが最善」であり、緊急時に迷いなく操作できるシステム設計が、真に役立つ安否確認の鍵なのです。

「自由」よりも「確実」──エリア設定の再定義を

BCPで最も大切なのは、「例外を想定し、それを仕組みでカバーすること」です。個別エリア設定という「自由度」は、災害時に必要な「一元管理」「明確な判断基準」「誤操作の排除」という観点では大きな足かせになる恐れがあります。

むしろ今後求められるのは、「位置情報ベースの自動連動」や、「勤務先+自宅という2拠点モデル」のように、設定の精度や維持のしやすさが担保されている設計です。管理者も従業員も迷わず使える「シンプルで透明性のあるエリア管理」こそが、次の標準となるべきでしょう。

管理者の現場を悩ませる、安否確認システムの「盲点」

多くの企業が導入している安否確認システムですが、管理者の立場から見ると、いざという時に「運用に耐えない」設計であるケースも珍しくありません。BCPにおける真の実効性を確保するには、以下のような管理運用上の課題を無視できません。

1.エリア設定が従業員任せで管理不能

ユーザが配信エリアを個別に設定できるシステムでは、従業員自身が出張先や帰省先などの配信エリアを手動で登録しなければならず、設定忘れや誤登録が常態化します。管理者としては誰がどこにいるのかを把握できず、対象者の抽出や通知の判断に時間がかかるだけでなく、「連絡が届かない責任」を背負うリスクが高まります。

2.災害情報が自動連携されず、対応が常に後手に

気象庁などとの災害情報の連携がないシステムでは、災害発生時に手動で情報を収集し、対象エリアを確認してから通知を手配する必要があります。発災から配信までの間に状況が変化してしまい、初動対応が後手に回ることは管理者にとって大きなプレッシャーです。

3.一斉通知のみで必要な人に届かない

災害の影響範囲に関係なく全社員に通知を送る設計の場合、通知が頻発して「また通知か」と従業員に警戒されなくなるリスクがあります。重要な通知が埋もれることで、本当に必要な場面での情報伝達力が低下します。

4.情報の見える化が限定され、連携が弱い

管理者だけが安否情報を把握できるシステムでは、現場チームや部門間での自発的な連携やフォローが生まれにくくなります。結局、すべての対応が本部依存となり、管理者の負担が倍増します。

5.複数管理者の同時対応ができず属人化

安否確認は迅速性が命ですが、一部のシステムは操作権限が単一管理者に依存しており、他の管理者がリアルタイムで情報を確認・操作できません。担当者が出張中で不在だった場合などに対応が完全に滞る恐れがあります。

6.スマートデバイスでの管理が難しい

タブレットやスマホ、スマートウォッチなどからの操作や通知確認に対応していないシステムでは、災害発生時にPCの前にいないと対応ができないという大きな制約があります。特に在宅勤務や休日当番時に大きな足かせになります。

7.UX/UIが直感的でなく、操作ミスを誘発

設定画面や管理画面が複雑で、災害時の緊張状態では操作ミスが発生しやすくなります。緊急時ほど「迷わず使える設計」でなければ意味がありません。管理者教育にも余分なコストがかかります。

8.リモート勤務者の把握が困難

システム設計が「会社勤務」を前提としている場合、自宅勤務者やサテライト勤務者が通知対象外になるリスクがあります。管理者は「誰が出社しているか」「どこにいるか」を都度確認しなければならず、運用の煩雑さが増します。

9.災害後の出社・復旧状況の把握ができない

多くのシステムは「安否を確認したら終わり」ですが、その後の出社可否や復旧対応状況までトラッキングできないため、業務再開の判断材料が集まりません。結局、別の手段でフォローが必要になります。

これらの点を踏まえると、安否確認システムは単なる「通知ツール」ではなく、管理者が緊急時に的確に動ける「設計」があるかどうかが重要です。

今、求められる「安否確認システム」とは?

多様化する働き方と予測困難な自然災害に対応するため、現代の安否確認システムには次の5つの進化が求められています。

1.リアルタイム位置情報との連動

従業員がどこにいても、その位置情報をもとに自動的に安否確認通知を送信します。これにより、帰省中や出張中といった勤務地外にいる場合でも、通知漏れ・重複を軽減できます。

2.気象庁との連携による自動配信

災害発生を即座に検知し、安否確認通知を自動で配信します。通知開始のタイムラグを防ぎ、より迅速な初動対応を可能にします。

3.部署単位での柔軟な初動対応

部門ごとに掲示板機能を活用し、リアルタイムに情報共有と対応が可能です。全社の指示を待たずに、現場の判断で素早く行動に移せます。

4.クラウドによる複数管理者体制

クラウド環境で複数の管理者が同時に情報を確認・操作できるため、外出先からでもスマホやタブレットで即時に対応できます。これにより、対応負荷の偏りを防ぎます。

5.同僚・部門内での安否情報の共有

従業員がアプリ上で仲間の安否状況を確認できるため、互いにフォローし合う体制が生まれます。管理者の負担を軽減しつつ、現場の安心感と連携力が高まります。

安否確認に必要なのは、柔軟性とシンプルさのバランスです。多機能であっても使いにくければ、緊急時には役に立ちません。大切なのは、迷わず直感的に使える仕組みです。

ここで、私たちがご紹介したいのが、当社の安否確認システム「安否コール」です。

「安否コール」が選ばれる理由

安否確認システム「安否コール」は、「令和6年能登半島地震」のような「想定外」の状況にも対応できるよう、以下のような工夫を施しています。

- 気象庁の災害情報と連携した自動通知

災害が起きると即座に安否確認を開始。手動対応の遅れをなくし、迅速な初動対応が可能になります。 - 部署単位での情報共有と柔軟な対応

掲示板の機能により、全社や部署ごとの情報共有がスムーズに。現場で即座に対応が取れます。 - クラウドで複数管理者が同時に確認

外出先でもスマホやタブレットから確認・指示ができ、管理の偏りを防ぎます。 - 同僚・部門内での安否共有

アプリ上で他のメンバーの状況が確認できるため、社員同士のフォローも迅速になります。 - 自宅と勤務先の兼務エリア設定

リモートワークが普及する現代では、勤務先と自宅の両方で安否確認が必要になるケースが増えています。「安否コール」は、シンプルでありながら、このような状況にも柔軟に対応できるよう、「自宅エリアと勤務先エリアを兼務」できる機能を備えています。この機能により、リモートワーク中でも災害時には確実に安否確認通知が届き、迅速に状況を報告できます。エリア設定が明確であるため、管理者も情報を一目で把握でき、混乱を防ぎます。

なお、「安否コール」ではユーザ個人が自由にエリアを追加する機能を付与していません。

先に説明したように、ユーザが好きなタイミングで好きなエリアを追加していくとユーザの回答頻度が増加します。管理者は1人のユーザが追加登録しただけでそのエリアの安否確認をする負担が増え、その登録エリアが増えれば増えるほど膨大なものになります。

さらに、新しいエリアを追加しても、ユーザが元に戻すことを忘れる可能性も少なくありません。無関係のエリアからの通知は見送られる可能性も高く、それが続くと本番でも安否確認が未回答の習慣を作りかねません。

そのため当社では、災害時に確実に回答率を向上させるため、BCPの観点からも本社や拠点以外の安否確認は不要と考えています。

これからもBCPの目的に沿ったシンプルで心地よいテクノロジーを追求していきます。

備えるべきは「想定外」

「令和6年能登半島地震」は、安否確認体制における柔軟性と迅速性の重要性と「シンプルさ」の重要性を教えてくれました。自由すぎるエリア設定や複雑なシステムは、緊急時に本来の役割を果たせません。結果として、情報統制の乱れや指示系統の混乱を招く可能性すらあるのです。

「安否コール」は、シンプルでありながらリモートワークにも対応した柔軟性を兼ね備え、確実な安否確認と迅速な初動対応を実現します。「自宅エリアと勤務先エリアの兼務設定」が可能で、これにより従業員の安全を守り、企業の事業継続を支えます。

「想定外」を想定し、次の災害にも揺るがない安全確認体制を築く

──それが今、企業に求められている安否確認システムの進化です。

次の災害が起きる前に。「想定外」に備える一歩を、今から始めませんか?

令和6年能登半島地震の実際の対応事例をご紹介

今回ご紹介した課題と解決策は、決して机上の空論ではありません。私たちは、「令和6年能登半島地震」において「安否コール」が実際にどのように活用されたかをまとめた事例記事を公開しています。

被災当時、現場ではどのような混乱が起き、どのように「安否コール」が従業員の安全確認に役立ったのか——。現場の生の声や具体的な運用内容をぜひご覧ください。

▶ 事例記事はこちら:[https://www.anpi-system.net/blog/?c=3]

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

この記事と関連する記事

- 2026.01.28

未来の安全をここから世界へデザインします ~「通知から数秒で回答できる直感操作が、初動を確実に早めてくれました」~ 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会様 <株式会社アドテクニカ>

- 2026.01.27

2026/3/13【奉行DIGITALIZE 2026 in 福井】に出展します

- 2026.01.27

2026/2/18【奉行DIGITALIZE 2026 in 富山】に出展します

- 2026.01.13

2/18(水)【オンラインセミナー】事例に学ぶ、安否確認システムの最適な使い方

- 2025.12.25

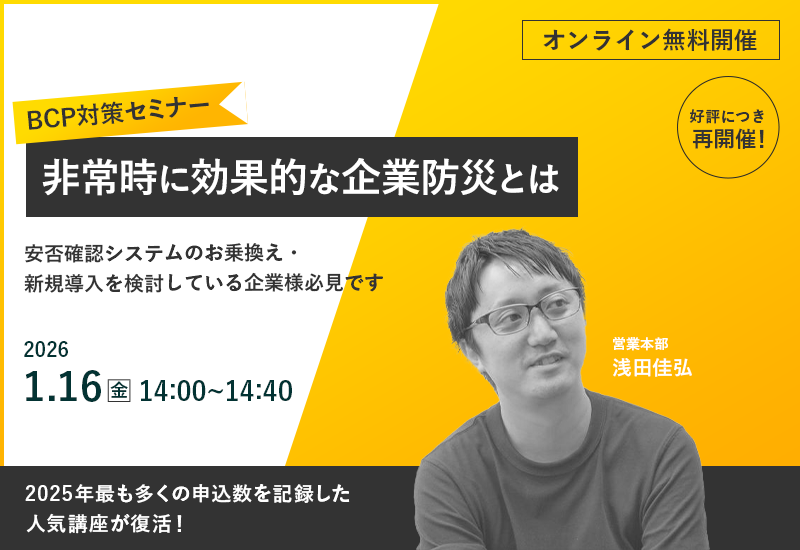

1/16(金)【再演決定!】2025年最も多くの申込数を記録した人気講座が復活!『BCP対策セミナー 非常時に効果的な企業防災とは』