新型コロナウイルス感染症の拡大を企業で防ぐための拡大防止策10選!

2023/09/29(2026/02/19).

今回は、社員が新型コロナウイルスに感染したときの拡大防止策について紹介します。

会社の中はどうしても三密になりやすい状況となるため、明確な拡大防止策を設けていないとクラスター感染が発生するリスクがあります。

拡大防止策を学び、感染者が出る前に明確な手順を定めておきましょう。

index

【企業向け】新型コロナウイルスの感染拡大防止策10選

さっそく、従業員が新型コロナウイルスに感染した際の拡大防止策10選を紹介します。

拡大防止策を理解していないと知らず知らずのうちに感染が拡大してしまい、最悪の場合クラスター感染となる可能性もあるので、気を付けるべきポイントを確認して感染拡大リスクを抑えていきましょう。

▼紹介する新型コロナウイルスの拡大防止策13選

どの防止策も感染者が出てから対策をとってしまうと、既に感染が拡大している可能性があります。

必ず感染者が出る前に始めましょう。

身体的距離を空ける

必ず人と人との距離を空けるようにして感染拡大を防ぎましょう。

間隔の幅は基本的には飛沫感染のリスクが減るとされている、2mは開けるようにして下さい。

どうしても難しい場合でも1m以下にはならないように、常に他の従業員との距離をあけるようにしましょう。

事前にメジャーなどで測り距離感を掴んでおくと精度が高くなるのでおすすめです!

会話をする時は相手の方向を向かない

新型コロナウイルスの主な感染経路は”飛沫感染”と、”接触感染”だと言われています。

マスクをつけているとはいえ、飛沫感染するリスクが出てしまうので会話をする時は相手の方向を向かないようにしましょう。

また、食事中はマスクを外した状態となり飛沫感染のリスクが高まるため、特に注意が必要です。

社内にランチスペースや社員食堂がある場合は、イスの位置や間隔をあけるなど、物理的に相手の方向を向かないようにし、対策をとりましょう。

出勤前、出社時に健康状態を確認する

出勤前、出社時にそれぞれ体温を測る、体調が少しでも悪い場合は上長に報告するといった規定を作り、出社前に感染に気付けるような仕組みを設けましょう。

感染を疑うべき体温の基準としては37.5度以上、または平熱よりも1度以上が目安となりますが、近い数値が出たらリモートワークにするなど、適宜対応していきましょう。

過度な労働をさせない

過度な労働をさせ、従業員の疲労がたまってくると、免疫が下がり感染リスクが高まる可能性があります。

例え従業員が元気で健康的に見えていたとしても、過度な労働はさせないようにしましょう。

共同利用のものはこまめに消毒する

新型コロナウイルスは接触感染も注意が必要です。

ドアノブやスイッチ類、MTGスペースのイスや机など共同で利用するものはこまめに消毒して接触感染が起きないようにしましょう。

消毒スプレーやシートなど、共同で利用するものがあるところに常に設置して

おくと良いでしょう。

人となるべく接しない働き方を取り入れる

リモートワークを導入し、従業員同士の接触を抑えることで、感染拡大リスクは大幅に抑えることができます。

しかし、一部補助金制度はあるものの、導入にはコストも時間もかかるため容易に導入できない企業も多いでしょう。

また、業種や職種によってはリモートワークの導入が難しいケースもあるかと思います。

そういった企業の方は、出社時間をずらして全員が揃い密集する時間をなるべく抑えるように対策をしましょう。

感染した際の手順を決めておく

実際に感染者が出たときの手順を決めておくことで、予防につながります。

例えば下記のような項目を決めておき、従業員に周知しておけば感染者の名前を担当者に伝えるだけで、すぐに対策をすることができます。

▼例:感染者が発生した際の接触感染の防止策

1、該当従業員のデスク半径1m以内への立ち入りを禁止⇒消毒の実施

2、共有部分全ての立ち入りを禁止⇒接触の恐れがある合計〇〇箇所全ての消毒が完了次第解放

3、感染者と接触した可能性のある従業員の洗い出し⇒検査結果が出るまでは自宅勤務に変更

最寄りの相談窓口を案内しておく

従業員の感染が疑われた際の、相談先窓口や病院を出社時、自宅での発症時の2つのパターンで従業員に案内しておけば、早急に専門家の意見や診療を受けることができるだけでなく、企業側も感染者の所在地が明確になるため、二次感染を抑えることができます。

感染者に対する不利益な扱いや差別を禁止する

感染者に対し、不利益な扱いや差別を行うと従業員が無理して感染報告を言わなくなってしまい、さらに症状を隠しながら出社するリスクもあります。

結果的に感染拡大のリスクを高めてしまうため、不利益な扱いや差別は絶対にしないようにしましょう。

適切な消毒措置ができる

接触感染を防ぐためには、適切な消毒措置は必須となります。

新型コロナウイルスに有効的な消毒剤を使うことはもちろんのこと、適切な本数を設置することも大切です。

例えば従業員が100人いるフロアで1本の消毒スプレーしか設置していない場合、持つ時に触れるボトル部分により接触感染が複数起きてしまう可能性があります。

社内で適切な消毒措置を事前に選定、共有し、全従業員が適切な消毒措置を行えるようにしておきましょう。

BCP(事業継続計画)策定時に導入しておくべき「安否確認システム」とは?

BCPの策定は災害発生時や新型感染症蔓延などの緊急時に適切な行動をとるために重要です。

そして、どんな災害や緊急事態においてもまず必要となるのが、従業員の安否確認でしょう。

負傷者や感染者は何人いるのか、こうした確認にかかる時間を短縮できた分だけ、事業が継続可能か判断する精度もあがるのです。

このように重要な安否確認を素早く正しく集計できるのが、安否確認システムです。

その中でも、株式会社アドテクニカが運営する安否確認システム「安否コール」は、専用のアプリでの回答、家族の安否確認、アンケート配信など様々な機能が標準搭載されているため、集計の早さ、活用の幅広さ、どちらの点で見てもおすすめできるツールです。

■新型コロナウイルスでの活用事例

1.官公庁・自治体からの事務連絡

2.日々の検温チェック

3.家族の健康状態のアンケート

4.役員会などの議決

5.管理者同士の自粛中の決議(営業再開日の設定など)

6.2020年度の事業計画

安否確認だけでなく、様々な情報を簡単に集計することができる安否確認システム「安否コール」を導入して、新型コロナウイルスから従業員を守る準備を始めませんか?

■安否確認システム「安否コール」の詳細

https://www.anpi-system.net/?utm_source=prtimes&utm_campaign=ei_trial2020&utm_content=anpi

■安否確認システム「安否コール」の資料請求はコチラ

https://www.anpi-system.net/download/

まとめ:新型コロナウイルスの感染拡大防止策を学んで感染者が出た時も迅速な対応を

いかがでしたか?

この記事では新型コロナウイルスの感染拡大防止策について紹介しました。

ここでもう一度、紹介した感染拡大防止策を振り返っておきましょう。

▼今回紹介した新型コロナウイルスの拡大防止策10選

万が一、感染者が出てしまった際にもこのような感染防止策を知っておけば、感染が拡大してしまう可能性を低下させることが出来ます。

また、大前提として感染を拡大させないためにはいち早く感染者を把握することが大切です。

「安否コール」のような安否確認システムを使い、従業員の体調をしっかり管理し、感染が疑われる従業員を素早く正確に把握できるようにしておくと良いでしょう。

安否確認システム「安否コール」の詳細はこちら

https://www.anpi-system.net/?utm_source=prtimes&utm_campaign=ei_trial2020&utm_content=anpi

≪特許番号≫ 特許第6356897号

【参考元】

東京海上日動レポート_新型コロナウイルス感染症に対する企業の対策

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

- 2026.02.20

3/12(木)【KiteRa × アドテクニカ】BCPの第一歩|事業継続を「計画」で終わらせないための考え方と事前準備

- 2026.02.18

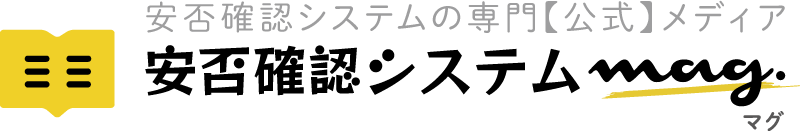

3/18(水)【オンラインセミナー】介護福祉施設のシン・BCP(事業継続計画)とは ~「てんこ盛りBCP」から現場で使える「タイパなα世代のBCP」へ~

- 2026.02.16

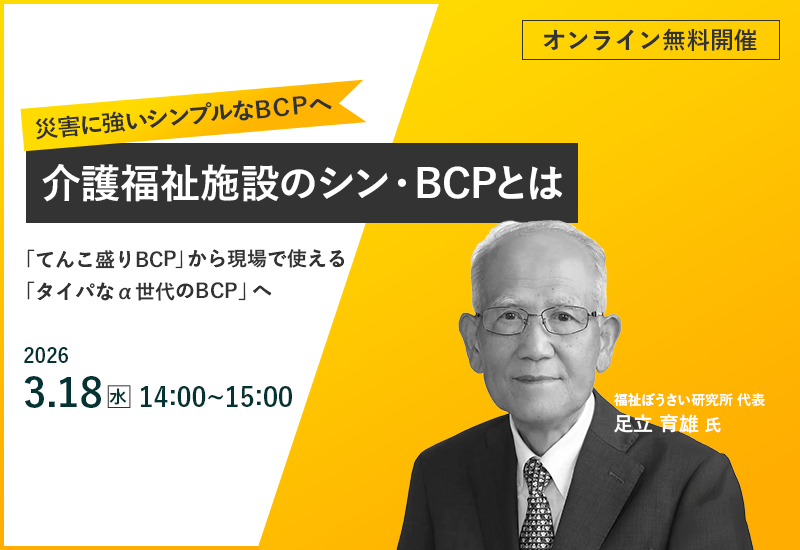

3/17(火)【オンラインセミナー】震災時『動ける会社』と『パニックになる会社』の差とは? 〜LINE・チャットツール頼みの限界を突破する安否確認術〜

- 2026.01.28

未来の安全をここから世界へデザインします ~「通知から数秒で回答できる直感操作が、初動を確実に早めてくれました」~ 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会様 <株式会社アドテクニカ>

- 2026.01.27

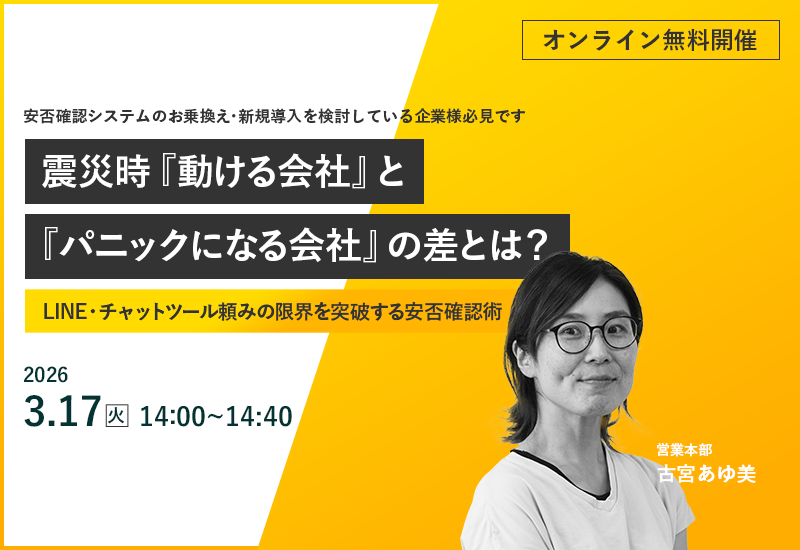

2026/3/13【奉行DIGITALIZE 2026 in 福井】に出展します