パスワードレス認証が変える!安否確認のログイン革命

2024/08/09(2026/02/18).

災害が発生したその瞬間、自分の無事をすぐに伝える「安否確認」の手段があるかどうか。そして、大切な人の安否をどれだけ速やかに確認できるか――その違いが、生死を分ける場面さえあります。

現在、多くの企業や自治体で活用されている安否確認システムは、そうした切迫した状況における“命をつなぐインフラ”といえるでしょう。

このコラムでは、安否確認をより確実に、そしてもっと“やさしく”伝え合える社会を目指して、ログイン技術とパスワードレス認証の最新動向をわかりやすくご紹介していきます。災害時だけでなく、日常の安心を支える“新しいあたりまえ”を、ぜひ一緒にのぞいてみてください。

index

災害対応の要:安否確認システムのトレンド

いつ、どこで起きるかわからない地震や台風。そんな自然災害が発生したとき、まず最初に気になるのは「人の無事」、つまり安否確認です。

大切な家族、同僚、友人が今どうしているのか。その安否情報をいち早く、正確に届けるための仕組みが、これからの時代にますます求められています。

そこで中心的な役割を担っているのが、安否確認システムです。災害時に一斉通知を行い、対象者の無事を確認し、集約・可視化までを行えるこうしたシステムは、企業・学校・自治体などで幅広く導入が進んでいます。

ただし、導入件数が増えている一方で、あまり見直されてこなかったのが「その実際の使われ方」。システムとしての機能は高度化しているものの、「誰でも簡単に操作できるか」という視点では、依然として課題が残っているのが現実です。

安否確認は“使えること”が前提条件

現代の安否確認システムは、通知の自動化、シンプルな回答形式、リアルタイムでの状況把握といった面で非常に優れています。システムとしては完成形に近いとも言えるでしょう。

けれど、どんなに高性能な仕組みでも、それを「使う人」が使えなければ意味がありません。

たとえば、深夜に大きな地震が起き、パニックの中で避難しているとします。スマートフォンを取り出し、アプリを開き、IDとパスワードを入力してログインする――そんな手順を、果たして誰もが落ち着いてこなせるでしょうか?

このとき、特に大きな障壁となるのが「ログイン」というステップです。普段は当たり前に行っている操作でも、緊張や混乱の中では「思い出せない」「入力ミスをする」といったリスクに変わります。

パスワードレス認証が変える“最初の一歩”

そこで注目されているのが、「パスワードレス認証」という技術です。顔認証、指紋認証、あるいはワンタップのプッシュ通知による認証など、直感的に使える仕組みは、非常時のログインハードルをぐっと下げてくれるでしょう。

これにより、「誰でも」「どんな状況でも」「すぐに」安否確認ができる状態が整います。緊急時において、この“最初の一歩”がスムーズかどうかは、対応スピードと組織全体の安全性を大きく左右します。

本当に機能しているかを見直す視点

安否確認システムは、「導入している」「通知が飛ぶ」だけで満足してしまいがちです。ですが、真に重視すべきは、「何人が、どのくらいの速さで、確実に対応できたか」という点です。

たとえば、「企業では災害発生から30分以内の初動対応が理想」とされています。その時間内にログインできず、安否確認ができない社員が多数いるようでは、情報伝達が分断される恐れも出てきます。

普段から“使えること”が非常時に強さになる

多くの安否確認システムは、平時にも訓練や定期テストで使われています。このときのログイン体験がスムーズであることが、非常時の強さにつながります。

「覚えることが少ない」「操作が直感的である」――それは、混乱の中で人を助ける大きな要素です。

これからの安否確認において求められるのは、単なる高機能ではなく、“人にやさしい仕組み”です。その出発点として注目されているのが、「ログインの仕組みの見直し」であり、「パスワードレス認証の活用」です。

シンプルに、安全に、誰もが迷わず使える。そんな設計が、「仕組みとしての信頼性」を超えて、「人を思いやる防災」へとつながっていくのではないでしょうか。

テクノロジーの進化は、ただ便利になるためだけでなく、人の行動を自然にサポートするためにこそあります。

安否確認と認証技術のこれからには、その“人に寄り添う力”が強く求められているのです。

ログイン技術の進化が安全性を変える

私たちの暮らしや働き方において、日常的に行っている「ログイン」。SNS、銀行、業務システムなど、あらゆるサービスにアクセスするたびに、パスワードを入力する光景は、すでに私たちの習慣になっています。

しかし、セキュリティ上の課題やユーザ側の負担増加により、従来のIDとパスワードに頼ったログイン方式は、大きな転換期を迎えています。 今、最も注目されているのが、よりシンプルで安全な「パスワードレス認証」という新しい認証のスタイルです。

この章では、こうしたログイン技術の進化が、日常の利便性はもちろん、いざという時の安否確認システムにどのような影響をもたらすのか、やさしくひも解いていきます。

パスワードの限界とログインの負担

これまでのパスワード方式には、次のような課題が多く指摘されてきました。

- パスワードが覚えづらい

- 入力操作が煩雑で手間

- 忘れやすく、リセット作業が発生しやすい

- 使い回しや漏洩によるセキュリティリスクが高い

これらの要因から、「できれば使いたくない」と感じている人は増加傾向にあり、実際にパスワードの取り扱いが原因となるセキュリティ事故や不正アクセスも後を絶ちません。

さらに、災害などの緊急時においては、焦りや混乱の中でパスワードを正確に思い出し、ログインするのは至難の業です。こうした状況は、緊急時に命を守る手段であるべき安否確認システムの利用を妨げる重大な要素となります。

パスワードレス認証とは何か?

そこで登場したのが、「パスワードレス認証」という技術です。文字通り、パスワードに頼らず本人確認を行う仕組みで、一般的なシステムでは以下のような認証方法が活用されています。

- 指紋や顔、虹彩などの生体認証

- 端末へのプッシュ通知

- ハードウェアセキュリティキーの活用

- パスキー(公開鍵暗号方式を使った認証)

これらの手法により、ユーザーは覚える必要のある情報を持たずに、簡単かつ迅速にログインできるようになります。パスワードレス認証は、安心と手軽さを両立させた新しいアプローチといえるでしょう。

技術の進化がもたらす利点

パスワードレス認証の導入には、ユーザーとシステム運用側の双方に多くのメリットがあります。

【ユーザー側のメリット】

- パスワードを記憶する必要がない

- 直感的な操作で、ログインのストレスが軽減

- モバイル端末との連携で、場所を選ばず素早くログイン可能

【管理・運用側のメリット】

- パスワードに関するトラブルや問い合わせが減少

- 不正アクセスや情報漏洩のリスクが低減

- 多要素認証との組み合わせでセキュリティ強化が可能

注目すべきは、「利便性とセキュリティの両立」が実現すること。これまで両立が難しいとされてきた要素が、技術革新によって両方満たせる時代になりました。

安否確認システムとの関係性

このログイン技術の進化は、実は安否確認システムにとって非常に重要な意味を持ちます。

災害時、いち早く無事を報告しなければならない中で、ログインに時間がかかっていては対応が遅れてしまいます。

パスワードレス認証を導入すれば、スマートフォンの顔認証や指紋認証、プッシュ通知による承認だけで安否確認までが完了できるのです。

社員や生徒が多数在籍する組織では、同時多発的なアクセスが想定されるため、シンプルでスムーズ、かつ確実なログイン環境が非常に重要になります。これにより、全体の安否把握スピードが大幅に向上する可能性があります。

気づかぬログインがスタンダードに

さらに先進的なログイン技術では、「ログインしていることに気づかない」レベルの体験が実現されつつあります。AIがユーザーの行動履歴や位置情報、利用パターンをもとに自動認証を行うことで、違和感なくアクセスが可能になるのです。

この潮流を受けて、Apple・Google・Microsoftなどの大手企業も、パスワードレス認証への本格対応を強化しています。

(参考:FIDOアライアンス https://fidoalliance.org/?lang=ja)

「ポスト・パスワード」の時代は、すでに始まっています。

やさしい設計が、命を守る

私たちが日常的に行っているログインという行為は、セキュリティを守るだけでなく、災害時には安否確認という命に関わる行動の一部になります。

誰もが、いつでも、迷わずログインできる。そんな仕組みこそが、システムの性能以上に「人を守る力」になるのです。

やさしい設計、わかりやすい導線、そしてパスワードレス認証というテクノロジーの力を活かして、すべての人にとっての“安心”を支えることが、これからの安全の新しいかたちとなるでしょう。

次章では、こうしたパスワードレス認証の応用が、次世代の社会基盤にどのような変革をもたらすかについて、さらに深掘りしていきます。

パスワードレス認証が切り拓く次世代の扉

私たちの暮らしは、日々進化するテクノロジーの恩恵を受けながら、大きく姿を変えています。

セキュリティの強化と利便性の向上、この二つを同時に叶える「パスワードレス認証」という新しい本人確認の技術は、私たちの生活だけでなく、緊急時の安否確認や災害対応にも大きな影響を与え始めています。

この章では、パスワードレス認証がもたらす可能性と、安否確認システムへの活用がどのように広がっているかを見ていきましょう。

パスワードレス認証の進化と背景

これまでのログイン方法といえば、IDとパスワードの入力が一般的でしたが、覚えにくく忘れやすいID/パスワード型認証はユーザーにとっても運用側にとっても負担が大きく、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクも常につきまとっていました。

こうした課題を背景に、登場したのがパスワードレス認証です。

指紋や顔などの生体認証、ハードウェアトークン、プッシュ通知、さらには公開鍵暗号方式を用いたパスキーなど、多様な手段が開発されてきました。

これらの技術により、ユーザーは複雑な情報を覚えることなく、素早くログインできる環境が整ってきているのです。

安否確認システムとの融合が生む革新

災害や事故が発生した際、もっとも重要なのが「人の無事を素早く把握する」ことです。

この点で、安否確認システムは必要不可欠な存在ですが、従来のシステムではログインの手間やパスワード入力が大きなハードルになることも少なくありませんでした。

そこで注目されているのが、安否確認とパスワードレス認証の融合です。

たとえば、スマートフォンの顔認証や指紋認証を使えば、ユーザーはほんの数秒でログインし、自分の無事を報告できます。これにより、パスワードを思い出す時間や手間を大幅に削減でき、情報伝達のスピードも格段に向上します。

具体的な例として、安否確認システム「安否コール」では、特許技術を用いた独自のパスワードレス認証を採用。

ユーザーが災害時でも直感的に操作できるように設計されており、ログインの煩雑さを感じることなく、必要な安否確認が可能になっています。

「パスワードレスで使える安否確認」という設計は、混乱の中でも多くの人の安心と連携を支える大きな力になります。

社会全体に広がるパスワードレス認証の可能性

パスワードレス認証の恩恵は、単に個人の便利さにとどまりません。

より安全な情報管理が可能になり、セキュリティ意識の底上げにもつながっています。

また、パスワードを覚えにくい高齢者や、入力が困難な障がい者にとっても、負担を軽減し、ログインの壁を取り除くツールとして機能します。

こうした面から、社会全体でのデジタル格差(デジタルデバイド)の解消にも一役買っているのです。

今後、パスワードレス認証は医療、教育、公共機関といったより多様な分野にも展開されていくでしょう。

それに伴い、安否確認システムでも、この技術が標準的に搭載される未来が現実のものとなりつつあります。

安否確認を“誰にとっても使いやすく”

技術は使われてこそ意味があります。

安否確認システムのように、いざという時のためのツールは、どんな人でも「迷わずに使える」「すぐに反応できる」ことが絶対条件です。

そのためには、ログインの方法がシンプルであること、そしてパスワードレス認証によって瞬時にアクセスできることが欠かせません。

こうした進化は、テクノロジーの恩恵をすべての人に届ける取り組みであり、よりやさしく、より確実な安否確認の実現に直結しています。

次章では、こうした安否確認と認証技術の融合によって、どのような新しい“当たり前”が生まれているのかについて、より具体的に探っていきます。

安否確認と認証技術の融合が生む新常識

災害時に私たちがまず行うべき行動のひとつは、「無事であることを知らせる」ことです。

その手段としての安否確認システムが確実に機能するためには、単にツールが用意されているだけでは不十分です。

本当に大切なのは、非常時でも「誰でも迷わず、すぐに使える」ことであり、その実現のカギを握っているのが、ログインや認証技術の進化です。

これまで見てきたように、ログインという行為はもはや安全確認の起点であり、そこにパスワードレス認証のような新技術が加わることで、安否確認の在り方自体が大きく変わろうとしています。

パスワードレス認証が可能にする「誰一人取り残さない」安否確認

災害時には、ITに慣れている人だけでなく、スマートフォンの操作が不慣れな高齢者や、言語の異なる外国籍の方など、さまざまな立場の人々が安否確認を行う必要があります。

そんな時に、「顔をかざすだけ」「指をかざすだけ」「スマホ通知をタップするだけ」といったパスワードレス認証は、誰にとっても直感的でわかりやすく、平等な手段となり得るのです。

このようなシンプルで親しみやすいログイン方式が浸透すれば、安否確認システムの利用率も自然に高まり、情報共有のスピードが向上します。

結果として、組織や地域社会全体の初動対応力が大きく強化されるのです。

ログインや認証は、やさしい防災の第一歩

これまでログインや認証といえば、技術寄りでややハードルの高いものという印象がありました。

しかし今、求められているのは「人にやさしい」テクノロジー。つまり、使う人の状況や心理状態に寄り添い、混乱している非常時でも迷うことなく操作できる仕組みです。

たとえば、スマートフォンのロック解除動作がそのままログインと連携し、通知なしで安否確認まで完了するような仕組みがあれば、「何をすればいいか分からない」といった不安を感じることもなくなるでしょう。

安否確認とパスワードレス認証の融合は、技術と人の感覚をつなぐ“やさしい仕組み”を生み出し、防災そのもののスタイルを根本から変えていく可能性を秘めています。

安否確認と認証の融合が築く新しい安全のカタチ

安否確認システムと認証技術の融合は、単なる機能の追加や利便性の向上にとどまりません。

それは「人を守ること」の意味を、テクノロジーを通じて再定義する試みなのです。

進化するパスワードレス認証とシンプルなログイン操作が、「誰でもすぐに」「迷わず」「正確に」安否確認できる環境を作ることで、企業のBCP対策はもちろん、学校や自治体など、あらゆる現場で“新しい安全の常識”が求められ始めています。

未来に向けて

このコラムでは、安否確認システムとログイン技術、そして今後の主流となるパスワードレス認証の可能性についてご紹介してきました。

最後にお伝えしたいのは、どれだけ技術が進歩しても、それ自体が目的ではないということです。

大切なのは、その技術が「誰かを守る」ためにあるという視点。

その中心には常に「人」がいて、そこにあるべきなのは“やさしさ”と“シンプルさ”です。

未来の防災は、もっと直感的に、もっとスムーズに、そしてもっと人に寄り添う形へと進化していくでしょう。

その最前線にあるのが、安否確認と認証技術の融合がもたらす、この「新常識」なのです。

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

- 2026.02.20

3/12(木)【KiteRa × アドテクニカ】BCPの第一歩|事業継続を「計画」で終わらせないための考え方と事前準備

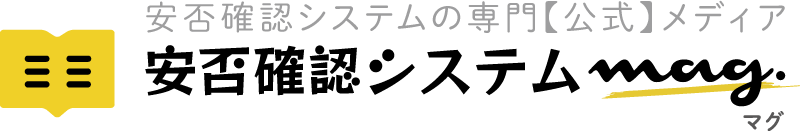

- 2026.02.18

3/18(水)【オンラインセミナー】介護福祉施設のシン・BCP(事業継続計画)とは ~「てんこ盛りBCP」から現場で使える「タイパなα世代のBCP」へ~

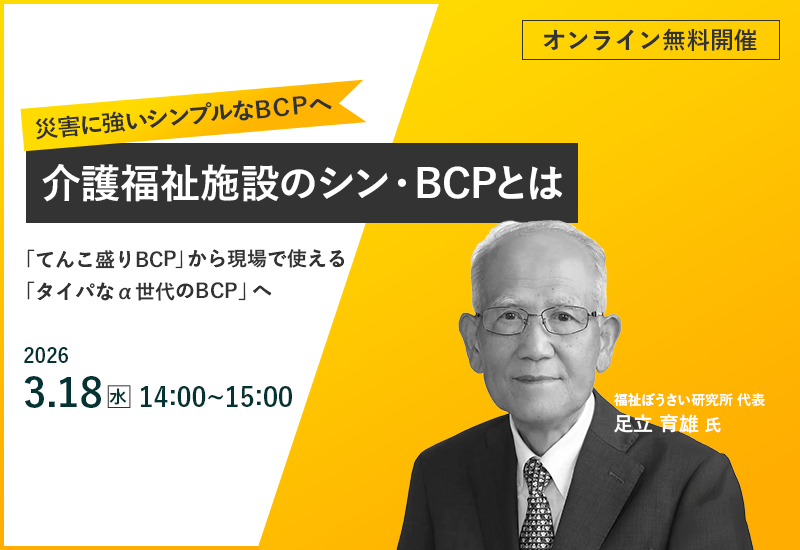

- 2026.02.16

3/17(火)【オンラインセミナー】震災時『動ける会社』と『パニックになる会社』の差とは? 〜LINE・チャットツール頼みの限界を突破する安否確認術〜

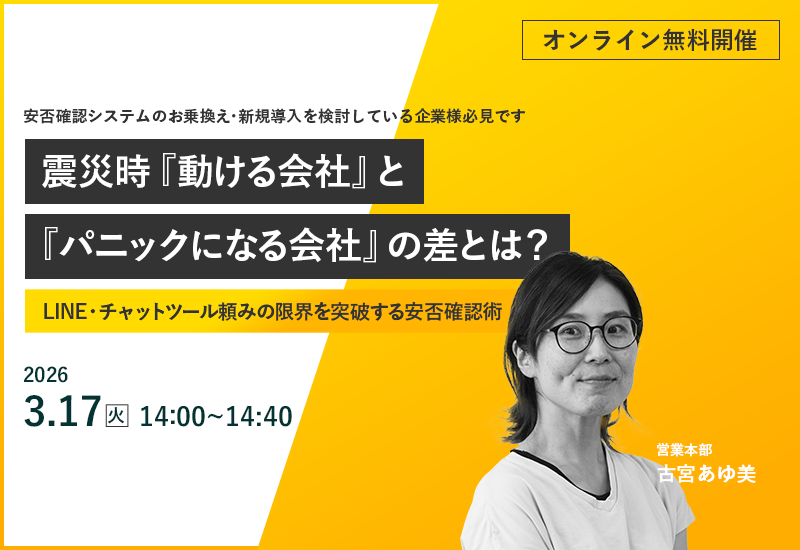

- 2026.01.28

未来の安全をここから世界へデザインします ~「通知から数秒で回答できる直感操作が、初動を確実に早めてくれました」~ 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会様 <株式会社アドテクニカ>

- 2026.01.27

2026/3/13【奉行DIGITALIZE 2026 in 福井】に出展します