「約3000名の従業員が在籍している中で、従業員側の登録作業や操作がいかに簡単にできるかという点は重視していました。 」 日本空調サービス株式会社様

2025/05/08(2026/02/18).

|

|

「1964年に創業し、建物設備のメンテナンス業務を主軸とする会社です。日本国内全都道府県に加え、中国やシンガポールを中心とした東南アジアにも拠点があり、連結でおよそ3000名強の従業員を抱えています。」

index

メール以外でも配信や回答ができることに必要性を感じました

- 「安否コール」の導入のきっかけについて教えてください。

後藤様:もともとは、2011年の東日本大震災の際に、一番重要であるはずの従業員、従業員家族や取引先の安否確認に苦労したという経験から、別の安否確認システムを導入し、使用しておりました。これだけの規模の従業員を抱える中で、人力で確認するというのは困難だったということが一番の発端というわけです。その後しばらく、そのシステムで運用していましたが、2016年に熊本地震が発生し、使い勝手の部分で不都合な箇所があり他のシステムへの乗り換えを検討し「安否コール」の導入に至りました。

- ありがとうございます。熊本地震の際は、具体的にどのような課題があったのでしょうか?

後藤様:当時のシステムでは従業員の安否が大丈夫かどうかの情報のやりとりだけでしかなく、また配信条件の設定も従業員本人が自分で災害エリアを選択しなければならないなど、不自由さを感じました。また、主にガラケーを対象としたシステムのため、メールでの配信が基盤となっていたことも課題で、迷惑メールフィルターや受信ボックスの容量など個々の設定によって、上手く配信ができないこともありました。当時、既にスマホも普及していたため、メール以外でも配信や回答ができることに必要性を感じました。

アプリで操作ができて、使いやすいと思います

- 「安否コール」以外にも安否確認システムがあると思いますが、比較されましたか?

後藤様: 5社ほど比較しました。

- 比較する上で決め手となったものはございますか?

後藤様:スマホアプリで操作できること、配信条件を柔軟に設定できること、従業員自身で登録がしやすいということですね。最初にお話ししたように約3000名の従業員が在籍しているので、総務部でも主管部門として管理は行うものの、複数の事業所から同時に多くの問い合わせがあると総務部では対応が難しくなってしまうため、従業員側の登録作業や操作がいかに簡単にできるかという点は重視していました。

- そうだったのですね。選んでいただきありがとうございます。導入直後のお話も伺いたいと思います。従業員の皆さんにどのような形で周知を進められたのでしょうか?

安藤様:全社員に対して安定確認システムが入れ替わることを通達し、登録用QRコードと登録手順書を併せて送付し、登録を促しました。比較的スムーズに進み、問い合わせもほとんど無かったと思います。

- ありがとうございます。

BCPの策定に組み込み、防災訓練などにも活用しています

- 訓練などは定期的にされておりますか?

安藤様:防災の日がありますので、毎年9月頃に登録者全員に対して震度5強の地震を想定した一斉訓練を行っております。その他にも、事業所ごとに単独で訓練を行っているところもありますが、こちらの運用は各事業所の管理者に完全に委ねています。

- ありがとうございます。訓練の回答率はどれ程でしょうか?

安藤様:訓練メール配信後、24時間の時点で一度締め切っているのですが、その段階で約90%以上の回答が得られている状況です。

- ありがとうございます。引き続き推進していただければ幸いです。

- 訓練以外に平時でのご利用方法などはありますでしょうか?

後藤様:平時では利用しておらず、あくまで災害時に備えるためのツールとして使用しています。2024年には、日本国内の事業所限定にはなりますが、全事業所のBCPを策定しており、その中の安否確認の部分で「安否コール」の運用を組み込んでいます。

安藤様:個人的にはイベントなどの出欠確認のアンケートにも活かせるのではと思っています。

- 新入社員や退職者などのメンテナンスの部分に関してはいかがでしょうか?

安藤様:新入社員の登録については、新入社員研修のオリエンテーションの中で「安否コール」の説明の時間を設けており、必ず登録してもらえるようにレクチャーをしています。退職者については総務部で定期的に削除しています。その他、部署異動については従業員本人にお任せし、自身でマイページから変更してもらう運用方法をとっています。

「安否コール」は集計がしやすく、メンテナンス性が向上しました

- 今まで使っていて良かったというところはありますか?

安藤様:まずは、以前のシステムと比べ集計が見やすく、すごく楽になりました。それに加え、メンテナンス部分についても、以前のシステムでは少し遅く、反映まで時間がかかっていたのですが、「安否コール」ではそれが解消され、快適になりました。あとは、先ほどお話しした新入社員研修のオリエンテーションでの登録レクチャーの際も、登録方法がシンプルなため、基本的にはつまづくこともないので、すごく良いなと思っています。

後藤様:震度5強以上の比較的大きな地震が起きた際に、該当エリアの配信対象者がいるかを手早く確認できる点が非常に使いやすいです。また、アプリや管理画面のビジュアルについても、文字だらけのシステムの場合、いざという時に使いづらい・操作しにくいことが懸念されるのですが、そのあたりも、直感的に操作できるようなUI設計になっていると感じます。

- 大変貴重なご意見をありがとうございます。

- 先ほど、BCP策定を展開されたというお話がございましたが、災害時、安否確認をした後に、その後の意思決定や行動指示出しの部分で、「安否コール」の機能を使用するようなことは想定されてますでしょうか。

後藤様:はい、想定しております。現在も事業所ごとに掲示板を作成して、訓練の際にもそこで情報共有などに一部使用しています。BCPの組み込みについては、職種によっては勤務形態にばらつきがあるため、一律の行動指針としては明記しておりませんが、上層部からの指示出しなどの場面で掲示板を使用することを前提にしています。

- ありがとうございます。事業所ごとに掲示板を作成し、その後の行動の指示出しのところも含めて訓練されているということですね。

- 困ったことや課題、ご要望などあれば教えていただければと思います。

安藤様:以前のことですが、「安否コール」のアプリで掲示板の全体掲示板が一番前に表示される仕様になっていますが、従業員が誤ってそちらに何かを書き込みをしてしまうと、一斉に全従業員に対して通知されてしまい混乱を招いてしまったということがありました。以降は「有事の時にだけ掲示板を使用してください。」という注意喚起の掲示板を立てて運用していますが、それが部署ごとの掲示板、個別に作成した掲示板が一番前に表示されていたら、混乱を招くこともなかったなと思います。

- ありがとうございます。ご不便をおかけし申し訳ございません。生の声として集約し、今後のアップデートの候補として参考させていただきます。

後藤様:一番懸念しているのはやはり南海トラフのような大地震が発生した場合、当社だけでなく相当数の登録者の安否確認をしなければならず、当然アクセス集中も想定されますので、きちんと稼働してくれれば良いと思います。実際に起きてみないとわからないところもあるかとは思いますが、安定稼働に向け、可能な限り整備していただければ嬉しいです。

- 一番重要なところだと思います、インフラにつきましてはサーバを分散させるなどいくつか対策を講じております。引き続き、検証も行いながら、いざというときに快適にご利用いただけるよう推進させていただきます。

- 最後に今後の展望や目標はございますでしょうか?

後藤様:国内の一部のグループ会社では別のシステムを使用している会社もありますので、徐々に「安否コール」を推進しながら、最終的には「安否コール」で包括できれば良いと思っております。

- ありがとうございます、強制は難しいかとは思いますが、ある程度統一されていた方が管理しやすいという点はあるかと思います。ぜひ推進いただいて、必要がございましたらサポートやレクチャーなどもさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

- 本日は貴重なお話を頂き、ありがとうございました。

会社概要

|

|

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

- 2026.02.20

3/12(木)【KiteRa × アドテクニカ】BCPの第一歩|事業継続を「計画」で終わらせないための考え方と事前準備

- 2026.02.18

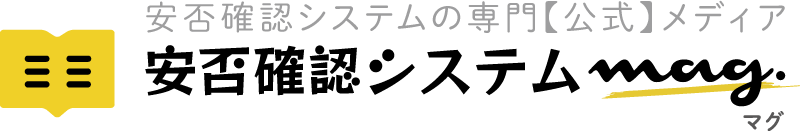

3/18(水)【オンラインセミナー】介護福祉施設のシン・BCP(事業継続計画)とは ~「てんこ盛りBCP」から現場で使える「タイパなα世代のBCP」へ~

- 2026.02.16

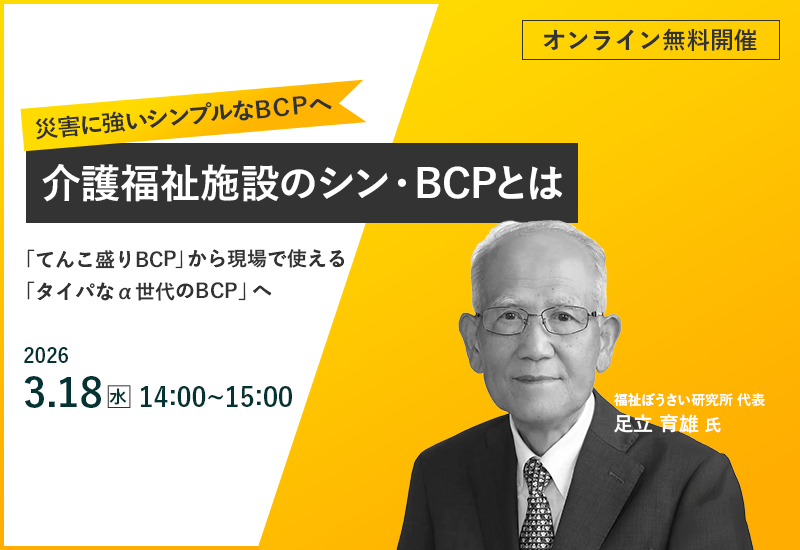

3/17(火)【オンラインセミナー】震災時『動ける会社』と『パニックになる会社』の差とは? 〜LINE・チャットツール頼みの限界を突破する安否確認術〜

- 2026.01.28

未来の安全をここから世界へデザインします ~「通知から数秒で回答できる直感操作が、初動を確実に早めてくれました」~ 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会様 <株式会社アドテクニカ>

- 2026.01.27

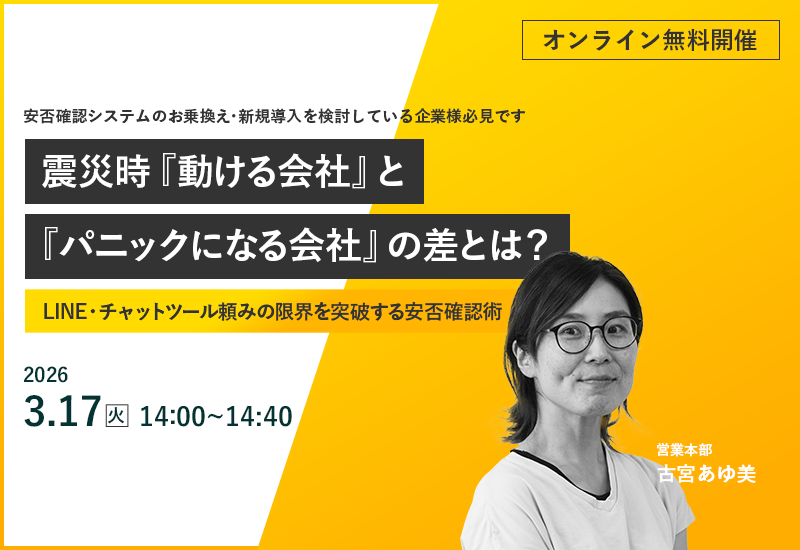

2026/3/13【奉行DIGITALIZE 2026 in 福井】に出展します