生命線を守る技術~安否確認の方法とその効果的な運用~

2022/07/22(2025/11/27).

災害がいつ、どこで起きるかは誰にも予測できません。そんな時、大切な家族や仲間の「無事を知る」こと、そして「自分の無事を伝える」ことが、何よりの安心につながります。

本コラムでは、安否確認の基本的なやり方から、家族・企業・市役所(行政)それぞれの視点での備え、そして最新技術を活用した運用の工夫まで、わかりやすく解説します。

「もしも」の災害時に備えて、今できることを一緒に考えてみませんか?あなたの大切な人の「命をつなぐ」一歩になるはずです。

index

災害時の安否確認とは?基本のやり方と意義

突然の地震や台風、大雨など、私たちの生活にはいつ災害が起きてもおかしくないリスクが存在しています。そんなとき、まず大切なのは「家族や大切な人の無事を知ること」、そして「自分の無事を知らせること」です。これがまさに「安否確認」の役割です。

安否確認の目的は「安心の共有」

災害が起きると、通信インフラの混乱や交通機関の麻痺、情報の錯綜など、社会全体が混乱します。そんな中で「無事だよ」という一言が、どれほど人の心を落ち着けるか、想像に難くありません。

安否確認は、家族間だけでなく、企業の従業員同士、そして地域や市役所などの行政機関との間でも非常に重要な情報連絡手段になります。災害時にこの連絡が取れるかどうかで、その後の避難行動や救助活動にも大きな影響を与えるのです。

代表的な安否確認の方法とその特徴

では、実際にどんな安否確認方法があるのでしょうか?ここでは基本的なやり方を紹介します。

- 災害用伝言ダイヤル(171)

災害時にNTTが提供する音声メッセージサービスで、録音・再生が可能です。固定電話や携帯電話から簡単に利用できる点が魅力です。

※参考:NTT東日本「災害用伝言ダイヤル・伝言板サービス」(https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/) - 災害用伝言板(Web171)

インターネット上でメッセージを残せる仕組み。携帯キャリア各社も同様の機能を提供しており、災害時には専用サイトにアクセスして、登録・閲覧ができます。 - SNS(X、LINEなど)

SNSも即時性のある安否確認手段として注目されています。ただし、誤情報の拡散やアカウント乗っ取りなどのセキュリティリスクには注意が必要です。 - スマホアプリや専用の安否確認システム

企業では、安否確認の専用アプリを使って従業員の無事を即座に把握する仕組みを整えているケースが増えています。個人でも使える無料・有料アプリが多く、家族間での連絡にも応用できます。

家族で備える安否確認の「ルール」

いつ起きるかわからない災害に対応するため、事前のルール決めがとても大切です。

家族の中で共通のやり方を決めておくだけで、災害時の混乱を大きく減らすことができます。お子さんや高齢者がいる家庭では、特に配慮が必要です。

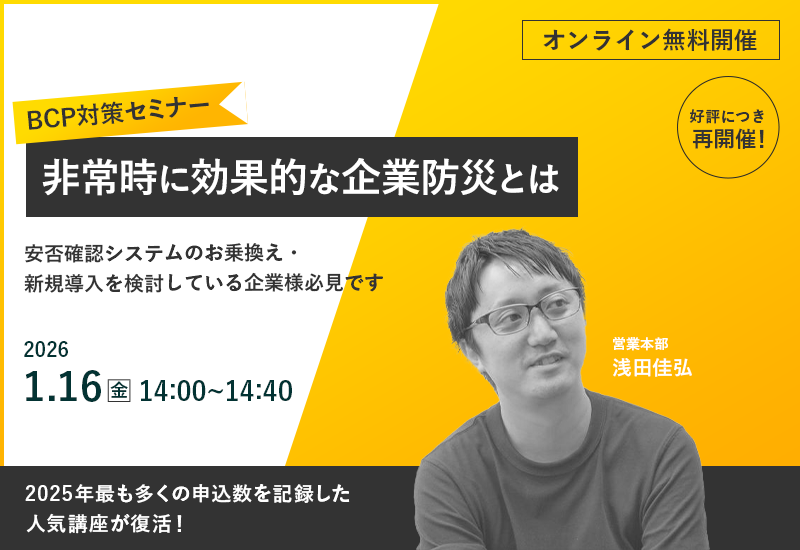

企業や行政に求められる安否確認体制

企業の場合、従業員の安否確認はBCP(事業継続計画)の一環として位置づけられます。災害時に社員が無事であるかどうかを即座に把握することで、適切な指示やサポートが可能になります。また、企業の信頼性や責任も問われる場面となるため、事前のシステム導入や運用訓練が不可欠です。

一方で、市役所や行政機関も住民の安否を把握するため、避難所での受付や、要支援者名簿の整備、地域の見守り体制を強化しています。市民一人ひとりが自助・共助の意識を持つことが、行政の活動を支えることにもつながります。

安否確認は「技術」よりも「習慣」

どんなに高性能なアプリや仕組みがあっても、使い慣れていなければ意味がありません。日頃から家族や職場で安否確認の手段を共有し、実際に使ってみることが何よりの備えになります。

安否確認は、命をつなぐ「技術」であると同時に、人と人とのつながりを再確認する「習慣」です。災害時に慌てないためにも、今日からできる備えを始めてみてはいかがでしょうか。

次章では、家族で取り組む安否確認の具体的な備えについてご紹介します。

家族の安否確認方法と事前の備えの重要性

災害が起きたとき、最も心配になるのが「家族の無事」ではないでしょうか。地震や台風といった大規模災害では、交通機関の停止や通信障害などによって、思うように連絡が取れないこともあります。そんな中で、家族で事前に「安否確認のやり方」を決めておくことは、心の安心と迅速な対応を支える大きな力になります。

なぜ「家族での安否確認」は重要なのか?

たとえば、平日の昼間。親は職場、子どもは学校、高齢の祖父母は自宅というケースも多いでしょう。このように、家族が離れた場所で生活している時間帯に災害が起きる確率は非常に高いのです。

災害時には、慌てて電話をかけてもつながらなかったり、携帯のバッテリーが切れてしまったりと、予期せぬ事態が発生します。そのときに「連絡が取れない=無事かどうかわからない」という不安が、さらに状況を混乱させてしまいます。

そこで重要になるのが、災害前に家族全員で「どう連絡を取るか」「どこに避難するか」などを共有しておくことです。これが、安否確認の第一歩です。

家族で決めておくべき安否確認の方法とルール

では、具体的にどのような「安否確認の方法」があるのでしょうか。家庭内で活用しやすい手段と、その備え方について整理してみましょう。

- 災害用伝言ダイヤル(171)を覚えておく

固定電話や携帯から「171」にかけるだけで、自分の安否メッセージを録音・再生できます。毎年1月17日や9月1日など、防災週間には試験運用されているので、家族で練習してみるのもおすすめです。 - 安否確認システムを活用する

企業のなかには安否確認システムを導入している企業があります。このシステムの一部には家族安否回答機能が搭載されているものがあり、これを活用するのも良いでしょう。安否確認システムはインターネット回線につながる端末があれば安否を回答できるので、災害などの非常時で電話が繋がりにくい状況でも有効な手段となります。

当社の安否確認システム「安否コール」は、従業員本人だけでなく家族の安否確認も可能なシステムです。

安否確認システム「安否コール」 家族安否確認

https://www.anpi-system.net/kinou/#kazoku_anpi - LINEやメッセンジャーアプリを活用する

普段から使い慣れているLINEやSNSでも、スタンプや一言メッセージだけで「無事」の連絡が可能です。あらかじめ「『無事』スタンプでOK」などの簡易ルールを決めておきましょう。 - 避難場所や集合場所を決めておく

通信が途絶えても再会できるよう、「○○公園」「近所の小学校」など、家族の集合場所を具体的に共有しておきましょう。自宅以外に2か所ほど候補を決めておくとより安心です。 - 定期的に安否確認の訓練を行う

月に一度など、家族で「防災の日」を作って、伝言ダイヤルの練習や集合場所の確認をすると、いざというときに慌てずに行動できます。

小さな子どもや高齢者がいる家庭は?

お子さんがまだ小さい場合や、高齢の家族がいるご家庭では、さらに丁寧な備えが求められます。たとえば、

- 子どものランドセルに保護者の連絡先を書いたカードを入れておく

- 高齢者には簡単に使える「緊急ボタン付き携帯電話」や「見守りGPS」を持たせる

- 地域の避難訓練に家族で参加して、サポートの体制を知っておく

といった準備が効果的です。

また、自治体によっては要支援者向けに地域の見守りサービスを提供している場合もあります。住んでいる自治体(市役所)の窓口や公式サイトをチェックしてみるとよいでしょう。

※参考:東京都防災ホームページ(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/)

災害時、「つながらない」ことを前提に考える

よくある誤解のひとつが、「電話がつながるだろう」という過信です。実際には、災害時には通信回線が混雑し、通話よりもデータ通信(インターネットやSNS)の方が比較的つながりやすいと言われています。

過去の地震でもこうした状況が実際に発生しました。

https://www.anpi-system.net/blog/detail.php?c=492#sub2

このため、専用の安否確認システムの利用や、メッセージアプリを使った「既読確認」が安否確認の手段になります。

つまり、連絡手段を「ひとつに絞らない」ことがポイントです。最低でも2~3種類の方法を家族で話し合っておきましょう。

家族の命をつなぐのは、日々の会話から

安否確認は、災害が起きてから考えるものではありません。普段の生活の中で、「もしものときはどうする?」と気軽に話せる雰囲気を作ることが大切です。子どもと遊びながら避難場所を確認したり、祖父母と一緒に伝言ダイヤルを練習したり。そんな日常の積み重ねが、いざというときに命を守る力になるのです。

次章では、企業における安否確認の方法と、組織として備えるためのポイントについて詳しく紹介していきます。家族だけでなく、職場でも「守る力」を広げていきましょう。

企業における安否確認方法と運用のポイント

企業にとって、災害時の「安否確認」は従業員を守るだけでなく、事業の継続性を左右する重要な取り組みです。万が一の地震や台風などで出社できない、連絡が取れないという状況に備えて、企業には平時からの備えとスムーズな運用体制が求められます。

なぜ企業に安否確認が必要なのか?

災害時、従業員の安否が不明のままでは、業務の再開はもちろん、社内の安全確認や取引先との対応もままなりません。特に製造業や物流、医療など、社会インフラと密接に関わる業種では迅速な初動判断が求められます。

また、企業には従業員の安全配慮義務があり、社員の命や健康を守るための環境整備が法的にも求められています。安否確認はその第一歩。災害時の混乱のなかで、正確に社員の無事を把握する仕組みは、企業の信頼性を守る要でもあります。

企業で活用される主な安否確認方法

ここでは、企業が実際に導入している安否確認方法とその特徴について紹介します。

- 安否確認システムの導入

現在多くの企業で活用されているのが、専用の安否確認システムです。災害発生時に自動で一斉通知が送られ、社員がスマホやPCから「無事」「被災」などの状況を報告できる仕組みです。回答状況はリアルタイムで一覧表示され、管理者がすぐに未回答者へのフォローができる点も大きな利点です。 - メール・SMS・電話による手動確認

中小企業では、コスト面からシステム導入が難しいケースもあります。その場合、社内の連絡網(ツリー形式)を活用し、上長が部下に電話やメールで連絡を取る方法が一般的です。ただし、通信障害や連絡ミスのリスクがあるため、事前の訓練やルール整備が必要です。 - グループチャットアプリ(LINEWORKS、Slackなど)

社員間で日常的に使われているツールも、災害時にそのまま活用できます。「既読確認」「スタンプ報告」など簡易な手段でも有効です。ただし、業務と混在しやすいので、緊急時用の専用チャネルを設ける工夫が求められます。

安否確認体制づくりのポイント

企業で安否確認を「形だけ」で終わらせないためには、いくつかの運用ポイントがあります。

- 平時からの訓練と周知

年に数回の災害訓練を通じて、システムの使い方やフローを全社員に共有しておくことが大切です。マニュアルを配布するだけでなく、実際に操作させることで習熟度が高まります。 - 情報の更新管理

連絡先や所属が古いままだと、いざという時に機能しません。人事異動や入退社のたびに、安否確認用データを更新する仕組みを整えることが必要です。 - 一次・二次対応の明確化

回答がない社員への再連絡、被災者への支援や安否確認の代替手段など、「次にどう動くか」をあらかじめ想定しておくことが、実効性のある対応につながります。

中小企業でも無理なくできる安否確認の工夫

大規模なシステムは予算や人手の都合で難しい…という中小企業の方も多いかもしれません。でも、工夫次第で実現可能な方法はあります。

- 無料のクラウドサービスを活用(GoogleフォームやLINEなど)

Googleフォームを使って安否報告用のテンプレートを作成し、災害時に社内グループLINEなどで配信。スマホから簡単に回答でき、結果もスプレッドシートで集計できます。

ただし、安否報告用テンプレートやスプレッドシートの集計プログラムを作成する手間がかかります。 - 連絡網のデジタル化

紙やExcelでの連絡網ではなく、クラウドストレージに常時アクセスできるよう設定し、更新のたびに全員に通知することで、情報の鮮度を保つことができます。

ただし、情報漏洩のリスクがありますので、クラウドストレージへのアクセス権限の設定には注意が必要です。

従業員の「家族」も見据えた対応へ

実は企業での安否確認には、社員本人だけでなく、その家族との連携も視野に入れておくことが望ましいとされています。たとえば、本人が回答できない状況でも、家族に連絡が取れる体制があれば、会社としての対応が早まる場合があります。

最近では、従業員の家族向けにも情報発信を行う企業が増えており、企業の「信頼性」「安心感」の一部となっています。

安否確認は「命を守る業務インフラ」

安否確認は、ITツールの導入だけで解決するものではありません。企業の文化として「災害に備える」姿勢が浸透してこそ、真に効果を発揮します。

経営層、総務、人事、現場スタッフが一丸となって取り組み、日頃から「何かあったときの動き方」を共有することが、企業を守り、人を守る土台になるのです。

次章では、行政や市役所の視点から見る安否確認の支援策と、地域とどうつながっていくかについて掘り下げていきます。企業だけでなく、地域全体で命を守る体制を築くヒントをお届けします。

市役所や行政の役割と住民向け安否確認支援

災害が発生したとき、市民一人ひとりの安否を確認し、必要な支援を届ける役割を担うのが、市役所をはじめとする行政機関です。個人や家族、企業がそれぞれに安否確認を行う一方で、行政の取り組みは地域全体の安全を守るうえで欠かせない存在となっています。

この章では、市役所や自治体による安否確認の方法や、住民がどのように行政と連携し、備えていくべきかを紹介します。

なぜ行政の安否確認が必要なのか?

災害時、最前線で対応に当たるのは市町村などの基礎自治体です。被害の状況把握、避難所の開設・運営、医療・食料支援などを行う上で、誰がどこで何に困っているのかを早期に把握すること=安否確認が非常に重要になります。

行政の安否確認は、個人からの発信を受け取る形だけでなく、住民台帳や地域ごとの情報網を活用して「声をかけに行く」アプローチも含まれています。特に一人暮らしの高齢者や障がい者など、災害時に支援を必要とする方々への目配りが行政の大切な役割なのです。

市役所が行っている主な安否確認支援策

各自治体では、以下のような多様な安否確認の方法や支援体制を整えています。

- 避難所での名簿管理・受付

避難してきた住民を名簿に記録し、安否情報を集約する方法です。家族や遠方の親戚が市役所に連絡して避難状況を確認することもできます。近年では、タブレット端末でデジタル化を進める自治体も増えています。 - 防災無線・緊急情報メールの配信

屋外スピーカーによる放送や、登録制のメール・アプリ通知を通じて、住民に避難や安否報告の方法を伝えます。多言語対応している自治体もあり、外国人住民にも配慮されています。 - 地域包括ケア・見守りネットワークとの連携

地域の民生委員、自治会、福祉団体などと連携し、特に要配慮者(高齢者・障がい者など)への個別訪問や声かけを行います。こうした取り組みは、災害時の安否確認だけでなく、平時の見守り活動にもつながっています。 - 災害時要支援者名簿の活用

本人の同意を得たうえで、災害時に支援が必要と見込まれる住民を登録しておく仕組みです。これにより、行政や関係機関が迅速に安否確認・支援を行えるようになります。

住民側ができる準備と意識

行政の安否確認には、住民一人ひとりの協力と情報提供も不可欠です。次のような行動が、スムーズな支援へとつながります。

- 災害時要支援者名簿への登録(該当する場合)

高齢の親や一人暮らしの方がいる場合、市役所で申請できるこの制度を活用しておくことで、いざというときの支援につながります。 - 防災情報メールやアプリに登録しておく

自治体が提供する「防災メール」「緊急速報アプリ」などに登録し、最新の避難情報や連絡手段を把握できるようにしておくことも、安否確認の一環です。 - 地域の避難訓練に参加する

自治会や町内会が実施する訓練は、行政と住民が顔を合わせて協力関係を築くチャンスです。避難所の場所や動線、声のかけ方など、実際の行動を体験しておくことで、いざというときの行動に自信が持てます。

市役所と企業・家族の橋渡し役

実は、行政の安否確認支援は、企業や家庭とも密接につながっています。たとえば、市役所は地元企業と連携し、従業員の安否確認や避難所での支援活動に協力を求めることもあります。また、家族が遠方にいる場合、市役所を通じて避難状況を照会できることもあります。

このように、行政は「地域のハブ」としての役割を果たし、住民、企業、福祉団体などをつなぎながら、地域全体の安全を守る仕組みを作っています。

行政とともに「守る力」を育てよう

市役所や行政に任せきりにせず、私たち住民一人ひとりが「支えられる側」でありながら「支える側」でもあるという意識を持つことが大切です。安否確認は、行政と住民がともに作り上げる「生命線」のようなもの。

日頃から市役所の防災窓口や広報をチェックし、災害時にどう動くかを家族と共有しておくことで、より安心・安全な地域づくりにつながります。

最後となる次章では、こうした行政や企業、家族をつなぐ「最新技術」を活用した安否確認の進化と、より効果的な運用方法について紹介していきます。

効果的な安否確認運用のための最新技術と連携策

ここまで、家族・企業・行政といった立場から、さまざまな安否確認の方法をご紹介してきました。最終章では、これらの取り組みをさらに強化・効率化するための最新技術と、関係機関との連携策についてお話しします。

災害時の混乱の中で、より正確かつスピーディーに人の無事を確認するには、「テクノロジーの力」と「人のつながり」、両方の視点が必要不可欠です。

安否確認を支える最新技術の進化

近年、ITやIoTの発展により、安否確認は単なる「連絡」にとどまらず、自動化・可視化・共有化が進んでいます。ここでは特に注目される技術をいくつか紹介します。

- クラウド型安否確認システム

企業を中心に普及が進んでいるのが、クラウド型の安否確認ツールです。地震などの発生をトリガーに自動通知が送られ、社員や家族がスマホやパソコンから状況を報告できます。リアルタイムで回答状況を確認でき、担当者が即座に対応できる点が魅力です。

当社の安否確認システム「安否コール」もこのクラウド型安否確認システムの一つです。 - GPSと位置情報による把握

スマホに搭載されたGPS機能を使い、どこにいるかを家族や組織で把握できる仕組みもあります。安否の連絡がなくても、位置情報が確認できれば、ある程度の安全性が推測できます。小学生や高齢者の見守りにも広く活用されています。 - IoTセンサーと連動した安否確認

ドアやベッドのセンサー、スマートウォッチなどを通じて、一定時間動きがない場合に自動で通知がいくシステムもあります。特に一人暮らしの高齢者や障がい者向けに導入が進んでおり、日常的な見守りと災害時の安否確認を兼ね備えています。 - AIによる安否情報の集約と分析

SNSや自治体の情報、避難所データなど、複数の情報源をAIが分析・整理することで、支援が必要な人の特定や対応の優先順位づけができる仕組みも生まれています。大量の情報が飛び交う災害時に、こうした技術は極めて有効です。

家族・企業・行政の連携が要

テクノロジーが進化しても、それを「孤立したシステム」として使っていては、本当の力を発揮できません。家族、企業、市役所といったそれぞれの立場が情報を共有し、補完し合うことが重要です。

たとえば、以下のような連携が考えられます。

- 企業と自治体の情報共有

災害時、社員の避難先や被災状況を企業から市役所へ報告し、行政支援につなげる取り組み。防災協定を締結している地域では、実際にこれが実行され始めています。 - 学校・地域と家庭のつながり強化

学校の安否確認アプリと家庭のスマホが連携することで、保護者に自動通知が届く仕組み。PTAや自治会とも連携することで、地域ぐるみの見守り体制が実現できます。 - 複数のツールの併用で抜け漏れ防止

伝言ダイヤル・LINE・安否確認システムなど、異なる手段を組み合わせることで、誰か一人でも取りこぼさない体制を構築することができます。

運用を成功させるためのヒント

せっかくのシステムや連携体制も、実際に使われなければ意味がありません。以下のような工夫で、効果的に運用することができます。

- 訓練で「使える技術」にする

どんなに高性能でも、操作が難しいと意味がありません。企業でも家族でも、定期的な訓練やシミュレーションを通じて、体に覚え込ませることが大切です。 - わかりやすさを意識する

特に高齢者やITが苦手な方には、ボタンひとつで操作できるシステムや、音声ガイド付きのアプリなど、誰でも使える「ユニバーサル設計」の導入が効果的です。 - 関係機関との合同訓練や協定締結

行政、企業、医療機関など、地域の多様な団体が合同で訓練を行うことで、連携の実効性と顔の見える関係が生まれます。緊急時にそれが大きな力になります。

人と技術の「つながり」が命を守る

技術の進化は目覚ましいものがありますが、どんなに便利な仕組みも、それを正しく使い、互いに補い合える「人の連携」がなければ本当の効果は生まれません。

安否確認の未来は、「システム」だけではなく、「社会全体の仕組み」としてどう活かすかにかかっています。家族が、自分の無事を伝えること。企業が、社員の安否を守ること。行政が、地域の安全を支えること。そして、そのすべてをテクノロジーが支援する世界が、少しずつ現実になってきました。

次の災害が「いつ」かは誰にもわかりません。でも、「どう備えるか」は、私たちの選択次第です。

「生命線を守る技術」――それは、人の想いと、技術の力が重なり合うところに生まれるのです。

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)