新型コロナウイルスなどの新型感染症対策としてのBCP(事業継続計画)の策定ポイント7選!

2023/08/22(2026/02/19).

今回は、まだBCP(事業継続計画)を策定していない、または策定しているけれど新型コロナウイルスなどの新型感染症向けには策定できていない、という企業に向けて策定時に抑えておくべきポイントを紹介します。

明確なBCPを策定しておき、予測できない新型感染症の発生時に備えておきましょう。

index

BCPについて

まずはそもそもBCPが分からないという方に向けて、BCPについて簡単にご紹介します。

そもそもBCPとは?

BCPとは、企業が新型感染症の蔓延や自然災害などの緊急事態に遭遇した際に、損害を抑えつつ事業の継続あるいは早期復旧の判断軸となる指標を取り決めておく計画のことです。

「部分最適」を目指す通常の危機管理とは違い、「全体最適」であることが特徴です。

BCP対策は、本部による全体最適の視点で、設定した指標をもとに状況に応じて最適化を実施していきます。

BCPを策定する必要性ってあるの?

地震や台風などの自然災害や新型感染症の蔓延などの緊急事態が発生した際に、どのぐらいの被害規模なのかは誰にも予測できません。

しかし、災害の種類や被害規模の大きさごとに事前にBCPを策定しておけば、準備してあった計画を被害状況に合わせて参考にするだけで、事業を継続するための体制をスムーズに築くことができるのです。

つまり、有事の際に事業を継続させる為にBCPの策定が必要となってくるのです。

BCPを策定するメリット・デメリット

BCPを策定する主なメリットとしては、緊急事態の発生時に早急に適切な対応ができるようになり、事業継続に役立つということが挙げられます。

また、BCPを策定しておけば、取引先に有事の際でも事業が停止しづらいだろうというイメージを与えることが出来るので、取引先からの信頼性向上に繋がります。

デメリットについては、策定にかかる人件費や、システム利用料などがかかるということです。

コストの金額にもよりますが、メリットを考えればBCPを策定した方が企業にとってもプラスとなるケースが多いでしょう。

新型コロナウイルスなどの新型感染症におけるBCPの策定ポイント7選!

BCPの策定に関する概要が分かったところで、ここからは実際に策定するときに抑えておくべきポイントについて紹介します。

これから紹介する抑えておくべきポイントは下記の7点です。

それではさっそく紹介していきます。

・新型感染症のリスク特性を把握する

BCPを策定する際に抑えておくべきポイント1つ目は、新型感染症のリスク特性も把握しておくということです。

地震や台風などの災害は、策定時に導入するケースが多いですが、新型感染症までリスク特性を把握して策定する方は少ないようです。

自然災害も新型感染症も予測することは出来ません。

有事の際の事業を継続するためのBCP対策なので、あらゆる状況を想定して策定しましょう。

・欠勤率を発動要件にする際の注意点

BCPの策定時に、出勤できない従業員の欠勤率をトリガー(発動要件)として事業継続方法を決定する場合、最も重要なことは、「欠勤率の正しいモニタリング」と「事業継続方法の共有手段」が最も重要な要素となります。

安否確認システムなどのツールに搭載されている、アンケート機能を上手く活用すれば、欠勤率の正しいモニタリングも容易になるので、そういったツールも活用していきましょう。

・中核事業の影響を想定する

BCPの策定時は、中核事業がどの程度影響を受けるのか、地震や台風、新型感染症など様々な状況を想定して策定する必要があります。

ボトルネックとなる資源がどの程度影響を受け、事業の継続にどのようなダメージを与えるのか、しっかり想定して作成しましょう。

・必要となる資金を試算、準備する

BCPの策定時には被害状況に合わせて、必要となる資金を試算し、準備しておくことはとても重要な要素となります。

例えば、BCPを策定しても、被害を受けたあとに立て直す資金がなければ、事業を継続させることは出来なくなります。

災害発生後でも事業復旧を目指すなら、になるべく正確になるように試算し、その金額に合わせた資金を準備しておきましょう。

・事業継続時の勤務方法を定める

災害発生後にBCPの策定によって事業の継続が可能となった場合を想定し、災害発生後の勤務方法についても決めておきましょう。

フレキシブルな働きができるように、リモートワークを導入するなど、新しい働き方を取り入れることも大切です。

・自然災害と新型感染症との違いを理解する

新型コロナウイルスや、新型インフルエンザが流行するまでは、BCP対策については地震や台風などの自然災害を想定していた方が多かったはずです。

しかし、BCPの策定では、自然災害に限らず様々な状況下においてどのようなリスクがあるのか、対策はどのようにすれば良いのか考える必要があります。

この時に大切なことは、自然災害と新型感染症においてとるべき行動が大きくことなるため、その違いをしっかりと理解する必要があります。

違いを理解していないと、間違った対策をとってしまい、返って状況が悪化すてしまう可能性もあるので、注意しましょう。

・社員への伝達手段を整備する

安否確認システムのようなツールを使い、実際に有事の際に情報を素早く正確に伝達できるように整備しておきましょう。

従業員への伝達速度が早ければ早いほど初動も早くなるため、策定した計画の精度も高くなる可能性があります。

有事の際の伝達手段はしっかりと準備しておきましょう。

BCP策定時に導入しておくべき「安否確認システム」とは?

今回はBCPの概要や策定時に抑えておくべき7つのポイントについて紹介しました。

有事の際に事業を継続するためには、従業員の安否確認を素早く実施することが大切です。

そして安否確認を素早く正しく集計できるのが、安否確認システムです。

その中でも、株式会社アドテクニカが運営する安否確認システム「安否コール」は、専用のアプリでの回答、家族の安否確認、アンケート配信など様々な機能が標準搭載されているため、集計の早さ、活用の幅広さ、どちらの点で見てもおすすめできるツールです。

■新型コロナウイルスでの活用事例

1.官公庁・自治体からの事務連絡

2.日々の検温チェック

3.家族の健康状態のアンケート

4.役員会などの議決

5.管理者同士の自粛中の決議(営業再開日の設定など)

6.2020年度の事業計画

安否確認だけでなく、様々な情報を簡単に集計することができる安否確認システム「安否コール」を導入して、新型コロナウイルスから従業員を守る準備を始めませんか?

■安否確認システム「安否コール」の詳細

https://www.anpi-system.net/?utm_source=prtimes&utm_campaign=ei_trial2020&utm_content=anpi

■安否確認システム「安否コール」の資料請求はコチラ

https://www.anpi-system.net/download/

まとめ:BCP対策には安否確認システム「安否コール」を!

日本では各企業でBCP対策の導入が進められていたものの、その普及率は内閣府の調査「平成29年度 企業の事業継続及び防災の取組に 関する実態調査」(http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/h30_bcp_report.pdf)によれば、2018年時点では大手企業で約64%、中小企業では31.8%と特に中小企業の普及率は決して高くはありませんでした。

しかし、実際の数値は出ていないものの、今回の新型コロナウイルスの感染拡大により、大手企業だけでなく、中小企業でもBCP対策を導入する企業が飛躍的に増加したはずです。

ここまで紹介したように、BCP対策では有事の際にいち早く従業員の安否を確認することが重要となってきます。

まだ導入が出来ていない企業では、素早く正確に従業員の安否を確認できるように安否確認システム「安否コール」のような安否確認システムを導入してみてはいかがでしょうか。

【参考元】

東京海上日動レポート_新型コロナウイルス感染症に対する企業の対策

|

安否確認システム「安否コール」について詳しく知りたい方へ ≪特許番号≫ 特許第6356897号 |

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

- 2026.02.20

3/12(木)【KiteRa × アドテクニカ】BCPの第一歩|事業継続を「計画」で終わらせないための考え方と事前準備

- 2026.02.18

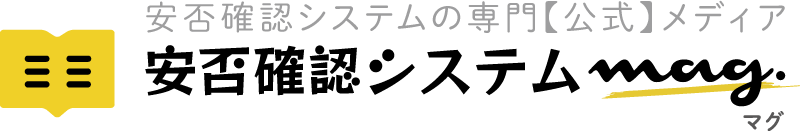

3/18(水)【オンラインセミナー】介護福祉施設のシン・BCP(事業継続計画)とは ~「てんこ盛りBCP」から現場で使える「タイパなα世代のBCP」へ~

- 2026.02.16

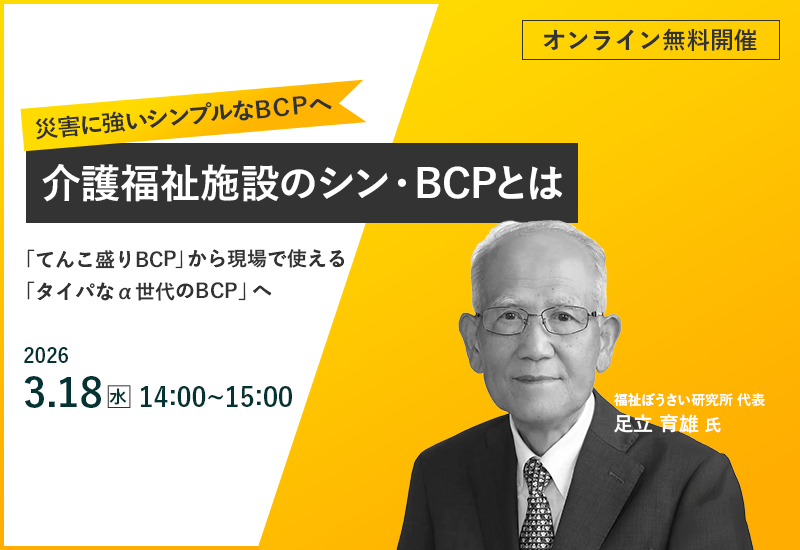

3/17(火)【オンラインセミナー】震災時『動ける会社』と『パニックになる会社』の差とは? 〜LINE・チャットツール頼みの限界を突破する安否確認術〜

- 2026.01.28

未来の安全をここから世界へデザインします ~「通知から数秒で回答できる直感操作が、初動を確実に早めてくれました」~ 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会様 <株式会社アドテクニカ>

- 2026.01.27

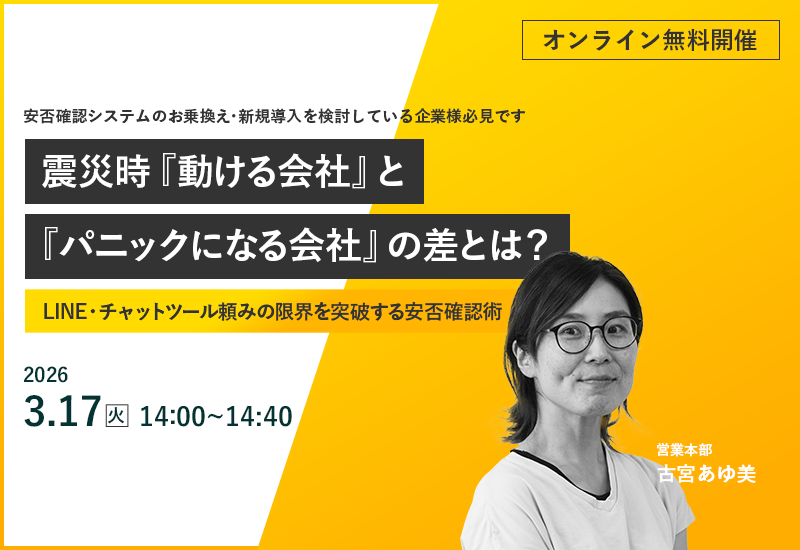

2026/3/13【奉行DIGITALIZE 2026 in 福井】に出展します