「うざい」「めんどくさい」:安否確認の回答拒否の理由と対策

2024/03/22(2025/10/08).

「安否確認はめんどくさい・・・」と思ったこと、ありませんか?

災害時、会社や学校から届く安否確認のメッセージ。大切なことだと分かっていても、「忙しいのに・・・」「何度も通知が来てうざい」「いちいち返すのがめんどくさい」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか?さらに「SNSで生存報告するから、システムはいらない」と思う人もいるかもしれません。

しかし、なぜ安否確認システムがこんなにも普及しているのでしょう?そもそも、回答しない人が多いのはシステム側に問題があるのでしょうか?もっと使いやすく、負担を感じずに済む方法はないのでしょうか?

本コラムでは、「安否確認がうざい・めんどくさい」と思われる理由を掘り下げつつ、どうすればよりスムーズに回答率を上げられるのかを考えていきます。あなたの「めんどくさい」が少しでも減るようなヒントをお届けします!

index

安否確認システムの重要性と普及の背景

「地震発生!安否を回答してください!」――そんな通知がスマートフォンに届いた経験はありませんか?

近年、企業や自治体で安否確認システムが普及していますが、実際に通知が来ると「うざい」「めんどくさい」と感じたり、「正直、いらないのでは?」と思ったりする人が少なくないようで、回答率が伸び悩むことがあるようです。

まずは安否確認システムがなぜ重要なのか、安否確認システムを導入前の安否確認はどのようなものでどんな問題があったのかといった、「背景」から見ていきましょう。

安否確認が求められる理由

災害発生時に企業が従業員の安否確認を求められる理由は、主に以下の3点に集約されます。

- 従業員の安全確保と救助対応

企業は従業員の命を守る責任があり、迅速な安否確認を通じて負傷者や行方不明者を把握し、適切な救助・支援を行うことが重要です。 - 事業継続の判断

従業員の状況を把握することで、業務への影響を評価し、事業継続計画(BCP)や復旧計画を立案する基礎情報となります。 - 法的・社会的責任の履行

企業には労働安全衛生法や労働契約法に基づく安全配慮義務があり、従業員の安否を確認することはその一環です。また、社会的責任を果たすことで企業の信頼性向上にもつながります。

これらの理由から、企業は災害時の迅速な安否確認を行う必要があります。

かつての安否確認はどうしていたのか?

今でこそ安否確認システムが当たり前になりつつありますが、過去の大災害ではこのようなシステムを導入しておらず、災害対策の体制が整っていない企業も多くありました。

例えば、2011年の東日本大震災の際、多くの企業では安否確認システムを導入しておらず、電話やメールを使って安否を確認するケースが一般的でした。

しかし、この方法には多くの課題がありました。

- 通信障害で連絡が取れない

震災当時、携帯電話の回線はパンク状態になり、通話がほとんどできない状況が続きました。特に、地震発生直後は安否確認を含む様々な電話の架電が殺到し、「つながらない」という問題が頻発。結果として、企業の災害対策の担当者は何度も連絡を試みるしかなく、大量の時間と労力を費やすことになりました。 - メールやSNSでは返信が来ない

一部の企業では、社内メールやSNS(Twitter(当時)やFacebookなど)を使って従業員の安否確認を試みました。しかし、「読んだら返信してほしい」と伝えても、混乱している中で多くの従業員がすぐに返信できないケースが続出しました。

特に、スマートフォンの充電切れやネット回線の混雑によって、送受信自体が難しくなることもあり、「確認の手段として不十分だった」という声も多くありました。 - 結局、直接会わないと分からない

安否確認の連絡が取れないため、上司や災害対策の担当者が被災地にあるオフィスや避難所を回り、直接確認するケースもありました。しかし、交通が混乱している中で実際に移動するのも大変で、全員を確認するのに膨大な時間がかかりました。

安否確認システムの普及と進化

こうした課題を受けて、多くの企業では「もっと効率的に安否確認を行う必要がある」との認識が広まり、現在のような安否確認システムの導入が進みました。

現代の安否確認システムは、スマートフォンのアプリや自動通知機能を活用し、ワンクリックで安否を報告できる仕組みが整っています。これにより、従業員側の負担も軽減され、企業も迅速に情報を集められるようになりました。

また、最新のシステムでは「回答しない人への自動リマインド」や「位置情報を活用した安否確認」など、さらなる工夫が施されています。例えば、社員のスマートフォンのGPS機能を活用し、特定のエリアにいる人の状況をリアルタイムで把握する仕組みも登場しています。

それでも「うざい」「めんどくさい」と感じる理由

「確かに安否確認は大事だけど、それでもやっぱり面倒・・・」と思う人もいるかもしれません。

安否確認が「うざい」「めんどくさい」と感じられる理由として、次のようなものがありませんか?

- 通知が多すぎる(「災害が起こるたびに通知が届いてうるさい」)

- 回答の手間がかかる(「ログインが必要でめんどくさい」)

- 強制されるのが嫌(「ちゃんと答えないと怒られる」)

- 意味がないと感じる(「誰も見ていないのでは?」)

こうした意見は、企業の側も無視できないものとなっています。

では、どうすれば「うざい」「めんどくさい」と感じずに、スムーズに回答できる仕組みを作れるのか?次の章では、安否確認システムが「いらない」と思われている理由をさらに掘り下げていきます。

「うざい」「めんどくさい」 ~回答拒否の実態とは~

会社や自治体からスマホに届く安否確認の通知に対してネガティブな印象を持つ人は決して少なくありません。実際、多くの企業が導入している安否確認システムですが、「回答率がなかなか上がらない」という悩みを多くの管理者が抱えています。

なぜ、人々は安否確認に対して回答を拒否してしまうのでしょうか?この章では、回答を避ける人の心理や、その背景にある問題について詳しく掘り下げていきます。

安否確認の回答率が低い理由

安否確認の回答率が低い理由は、大きく分けて以下のようなものがあります。

- 通知が多すぎる(「また来た・・・」といううんざり感)

安否確認システムは、災害が起こるたびに自動で通知を送る設定になっていることが多いです。特に、震度3~4程度の地震でも通知が来るシステムの場合、「そんなに大きな地震じゃないのに、わざわざ確認しなきゃいけないの?」と感じる人も少なくありません。

また、企業によっては、回答がない人に対して何度もリマインド通知を送る場合もあります。「1回ぐらいスルーしてもいいか・・・」と思っていると、「未回答者はすぐに回答してください!」という催促が何度も来ることに・・・。こうなると、通知自体が「うざい」と感じられてしまうのです。 - 回答の手間がかかる(ログインが面倒、操作が複雑)

「安否確認に答えようとしたけど、ログイン画面が開いてパスワードを求められた・・・」

「ボタンが多すぎて、どれを押せばいいか分からない・・・」

こうした「操作のしにくさ」も、回答率が低い原因の一つです。シンプルに「無事かどうか」の回答を求めるだけならともかく、- ログインが必要

- 住所や家族の安否も入力しなければならない

- 「状況を詳しく報告してください」と詳細入力を求められる

特に、災害時はネット環境が不安定だったり、スマホの充電が切れそうだったりすることもあり、そういう状況下で「複雑な入力が必要」なシステムは、「やってられない」とスルーされがちになってしまうのです。 - 「回答しなくても問題ない」と思ってしまう

安否確認の通知を無視する人の中には、「どうせみんな無事だろうし、自分が答えなくても困らないのでは?」と考える人もいます。

特に、会社や学校のグループLINEなどで「○○さん無事らしいよ」「こっちも大丈夫!」といったやり取りが交わされていると、「LINEで報告したから、もういいか」と思ってしまうケースが多いです。

また、過去の経験から「回答しなくても特に問題にならなかった」ことがあると、- 「前回も答えなかったけど、別に怒られなかったし・・・」

- 「結局、回答してもしなくても影響ないのでは?」

- 仕事や家庭の事情で後回しにされる

「安否確認が届いたけど、仕事で手が離せなかった」

「子どもの世話をしていたら、回答する余裕がなかった」

このように、安否確認をスルーする理由が「単純に忙しい」という人もいます。特に、災害発生直後は家族の安全確保や相手をすることを最優先とする人が多く、会社の安否確認は後回しになりがちです。

また、通知を見た瞬間は回答しようと思っていても、- そのまま忘れてしまった

- 通知が他のメッセージに埋もれてしまった

「めんどくさい」と思わせないための工夫は?

安否確認システムの運用側も、こうした「回答拒否」の実態を理解し、改善策を考える必要があります。例えば、次のような工夫が考えられます。

- 通知の頻度を調整する

小規模な地震で何度も通知が来ると「うざい」と感じられがちです。「震度5以上のときのみ通知」など、適切な頻度で送る設定が求められます。 - ワンクリックで回答できるシンプルな設計

「無事です」「助けが必要です」の2択だけにするなど、簡単に回答できる仕組みを整えることで、回答率の向上が期待できます。 - 未回答者には別の手段でフォロー

リマインド通知を何度も送るのではなく、直属の上司やグループ単位で声をかけるなど、「システム外」でのフォロー手段も検討するのが効果的です。

安否確認は「義務」ではなく「助け合い」

安否確認に対して「うざい」「めんどくさい」と感じる人が多いのは事実です。しかし、その背景には「通知が多すぎる」「操作が煩雑」「回答しなくても問題ないと感じる」など、いくつもの理由があります。

しかし安否確認は「義務」ではなく、「みんなで助け合うための手段」です。回答することで、企業や自治体が適切な対応を取りやすくなり、結果として自分自身や周囲の人の安全につながります。この点を特に「回答拒否」する従業員に説明し、理解を得るようにしましょう。

安否確認の通知や回答という「機能面」にネガティブな感情を持つ人の他に、安否確認システム自体にネガティブな考えを持ち「安否確認システムなんていらない」という人がいます。

次の章では、さらに「安否確認システムがいらないと思われる理由」に踏み込んで考えていきます。

安否確認システムが「いらない」と思われる理由

安否確認システムが普及している一方で、「このシステム、本当に必要なの?」と疑問を抱く人も少なくありません。地震や災害のたびに届く安否確認の通知を「うざい」と感じ、実際に回答しない人が多いことから、「安否確認システム」の存在や、その有効性に疑念を持つ人が存在するのも事実です。

では、なぜ「安否確認システムはいらない」と考える人がいるのでしょうか?「安否確認システムはいらない」と考えている理由を掘り下げ、課題を明らかにしていきます。

1.SNSやチャットツールで十分だから

最近では、普段からLINEやX(旧Twitter)、FacebookなどのSNSを使って、家族や友人とすぐに連絡を取り合う人が増えています。例えば、

「会社の安否確認より先に、家族にLINEで無事を報告する」

「X(旧Twitter)で『大丈夫』ってつぶやいてるから、もう安心」

こうした行動は、ごく普通のものになっています。特に大規模な災害時には、SNS上で「#○○地震」「#安否確認」「#無事です」といったハッシュタグがトレンド入りすることもあります。

SNSの普及によって、「わざわざ企業の安否確認システムに回答しなくても、みんな無事を知ることができる」という意識が広がり、結果として「いらない」と感じる人が増えているのです。

さらに、企業内でもMicrosoft TeamsやSlackなどのチャットツールが活用されており、「安否確認はグループチャットでやれば十分では?」という声もあります。リアルタイムで状況を共有できるツールがあるなら、従来の安否確認システムは不要と感じるのも無理がないのかもしれません。

2.どうせ誰も本気で確認していないから

「安否確認に回答したところで、結局どうなるの?」

この疑問を持つ人は意外と多いです。企業の安否確認は、基本的に「集計すること」が目的になっているため、個々の従業員に細かく対応しているわけではありません。

たとえば、地震が発生して安否確認が送られたとしても、実際に回答した人にすぐ連絡が来ることは少なく、「本当に困っている人がいても、何もしてくれないのでは?」という不信感を持つ人もいます。

また、企業によっては「回答率○○%」といったデータを取ること自体が目的になってしまい、「とにかく答えてくれればOK」という形になっている場合も。こうなると、従業員としては「本当に意味があるのか?」と疑問に思い、「いらない」と感じてしまうことがあるのです。

3.災害時にそんな余裕はない

「地震が起きたばかりのときに、スマホでポチポチ回答してる余裕なんてない!」

これは、安否確認システムに対する最大の不満の一つです。

特に、大規模な災害が発生した直後は、

- 家族の安否確認を優先する

- 避難や荷物の準備に追われる

- そもそもスマホを触っている場合ではない

といった状況になりやすく、会社から届いた安否確認の通知にすぐ回答する余裕がないこともあります。

実際、東日本大震災のときには、停電による通信障害や、被災者自身が安否を報告できる状態になかったことを理由として、企業の安否確認システムが機能しなかったケースも多く報告されています。

つまり、「そもそも回答できる状況ではない場合がある」ということです。安否確認システムは「みんながすぐに回答できる」という前提で作られていますが、実際の災害時にはその前提が崩れてしまうことが多いのです。

4.回答しても、どうせ強制出社になるから

「無事ですって回答したら、翌日出社しろと言われた・・・」

これは、特に会社員の間でよく聞く不満の一つです。

安否確認システムは本来、従業員の安全を確保するためのものですが、一部の企業では「無事と回答した人は出社できる」と判断し、そのまま出社指示につなげることがあります。

「通勤手段がなくても『とりあえず来て』と言われた」

「無事と答えなかった人は放置されたのに、回答したら『出勤できるね?』って言われた」

こうした経験を持つ人は少なくなく、その結果、「安否確認に回答すると余計なことになるから、もう答えたくない」という心理が働いてしまいます。

安否確認システムを「いらない」と言わせないためには?

これまで見てきたように、安否確認システムが「いらない」と思われる理由には、

- SNSやチャットで十分という意識

- 形骸化していて、システムに不信感がある

- そもそも回答できる状況ではないことがある

- 回答すると出社を強制されるかもしれないという心理

といった要因があることが分かります。

では、どうすれば「安否確認はいらない」と思われず、より有効に機能するのでしょうか?

- SNSと連携したハイブリッド型の安否確認

LINEやSlackなど、普段使っているSNSなどのツールからも回答できるようにする。

ただし、使おうとしているSNSやチャットツールにセキュリティ上のリスクなどがないか、よく調査することをおすすめします。

当社の安否確認システム「安否コール」は以下の記事に書かれている理由により、SNS/メッセージアプリとの連携はしない方針としていますので、ご一読ください。

- 回答のシンプル化(ワンタップでOK)

「無事」「支援が必要」など、最低限の情報だけ報告できるようにする。 - 本当に困っている人を優先して対応する仕組みを作る

「負傷」や「安否不明」となっている人、または物資などの支援を必要としている人に対して、適切なフォローを行う。 - 「無事」と回答した人をすぐに出社させるのではなく、状況に応じた対応を

出社の判断は安否確認とは切り離して考える。本人が無事でも交通状況や道路などの状況により出社不可能である場合も考慮する。

こうした工夫を取り入れることで、安否確認システムの本来の目的を果たし、「うざい」「めんどくさい」「いらない」と思われにくくなるのではないでしょうか?

次の章では、回答率を上げるための具体的な工夫について詳しく解説していきます。

回答率向上のための工夫と心理的ハードルの克服

安否確認システムに対する不満は、多くの人が抱いています。その結果、回答率が低くなり、企業や自治体が本当に安否を把握したいときに情報が不足してしまい、いま起こっている災害への対策の判断ができなくなるリスクがあります。

では、どうすれば「うざい」「めんどくさい」と思われず、スムーズに回答してもらえるのでしょうか?この章では、回答率を上げるための具体的な工夫と、心理的なハードルをどう乗り越えるかについて考えていきます。

1.「うざい」と思われないための通知設計

安否確認が「うざい」と思われる最大の理由のひとつは、通知の頻度とタイミングの問題です。

例えば、震度3程度の地震でも毎回通知が届くシステムでは、「また来た・・・」と感じる人が増えてしまいます。さらに、回答しないと何度もリマインド通知が送られると、ますます「めんどくさい」と思われがちです。

解決策:通知の適切な頻度を設定する

- 震度5以上の大きな地震が発生したときのみ通知を送る

- 1回の通知で回答しない人には、一定時間後に1回だけリマインドを送る(何度も通知を送らない)

- 通知の時間帯を考慮し、夜間の不要な通知は避ける

こうした工夫をすることで、「不要な通知が多すぎてうざい」という印象を減らし、回答率を向上させることができます。

なお、上の例では「震度5以上」「一定時間後に1回だけリマインドを送る」としていますが、「適切な設定」はシステムを利用しているユーザ(企業などの組織)毎で異なります。例えばBCPを策定している企業でBCPに「震度3以上で計画発動」と記載されている場合、「震度3以上」の設定が適切ということになります。自社のBCPなど、防災についての規定を基準として設定を決める必要がありますので注意してください。

2.「めんどくさい」と感じさせないシンプルな操作

「ログインしないと回答できない・・・」

「選択肢が多すぎて、どれを押せばいいか分からない・・・」

こうした手間があると、安否確認は「めんどくさい」と感じられてしまいます。実際、回答が1ステップ増えるごとに、回答率は下がると言われています。

解決策:ワンタップで回答できる設計にする

- アプリ不要、ログイン不要で回答できる仕組みを導入する(リンクをタップするだけでOK)

- 「無事」「支援が必要」の2択のみにして、シンプルな操作で済むようにする

- 事前に登録している連絡先(LINE、Slack、メール)で簡単に回答できるようにする

このように、「誰でも直感的に操作できる」ようにすれば、心理的な負担が減り、回答率の向上が期待できます。

なお、当社の安否確認システム「安否コール」は特許技術によるIP/パスワード不要なシステムとなっており、この問題を解決しています。

3.「いらない」と思われないための付加価値をつける

「安否確認って、結局会社の都合でやってるだけでしょ?」

「回答したところで、結局何もしてくれないんじゃ?」

このように、「安否確認がいらない」と感じる人も少なくありません。これは、安否確認が「一方的な義務」として受け取られているからです。

解決策:「役立つ情報提供」とセットにする

- 安否確認の返信後に、災害関連情報を自動で提供する(避難所情報、交通状況、ライフライン復旧状況など)

- 回答データをもとに、必要な支援を企業側が迅速に行う仕組みを整備する(「支援が必要」と回答した人へ、すぐにフォロー)

- 「安否確認を回答すると、○○の情報が見られる」など、ユーザにとってのメリットをつける

安否確認が「企業のため」ではなく、「自分のためにも役立つ」と思われれば、自然と回答率も上がるはずです。

4.「答えなきゃ」という意識を自然に持たせる工夫

安否確認が「強制」だと感じると、心理的に抵抗を感じる人も多くなります。

一方で、ゲーム感覚で参加でき楽しくなる仕組みがあれば、回答率が向上する可能性があります。

解決策:「ゲーミフィケーション」の活用

- 回答するごとにポイントが貯まる仕組みや、レクリエーションの一貫として、訓練を含めた一定期間の安否確認の回答率が上位の従業員に、会社の福利厚生ポイントや、ちょっとしたインセンティブを授与する

- 回答率のランキングを発表し、部署やグループ単位で競わせる

- 「ありがとう」メッセージを表示する(回答した人に「ご協力ありがとうございます!」とポジティブなフィードバック)

こうした仕組みを取り入れることで、義務感ではなく「楽しく回答する」という流れを作ることができます。

5.「回答しないと困る」と思わせる工夫

一部の人は、「安否確認に答えなくても、別に困らない」と思っているため、スルーしがちです。

しかし、実際には安否確認を無視すると、企業側が適切な対応を取れなくなり、本人にとっても不利益になることがあります。

解決策:「回答しないことのリスク」を明確に伝える

- 「回答がないと、企業側が救助を手配しなければならないケースがある」ということを説明する

- 「未回答のままだと、状況を把握できず緊急時の対応が遅れる可能性がある」ことを伝える

- 「いざというときに、自分の身を守るためにも必要な手続きである」ことを再認識してもらう

「回答しないと誰かが困る」「自分の安全にも関わる」という意識を持ってもらうことで、回答率の向上につながります。

「答えやすい仕組み」と「答えたくなる工夫」がカギ

安否確認の回答率を上げるためには、ここで挙げたような工夫が重要になります。

安否確認は、ただの義務ではなく、「いざというときに自分や周りの人を守るための手段」です。

回答率を上げるためには、使う側の心理を理解し、「答えやすい」「答えたくなる」仕組みを整えることが不可欠でしょう。

「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして掲げ、2000社以上の法人向けのデジタルコミュニケーションとデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行う防災先進県静岡の企業。1977年創業後、インターネット黎明期の1998年にドメイン取得し中堅大手企業向けにインターネットビジネスを拡大。”人と人とのコミュニケーションをデザインする”ためのテクノロジーを通じて、安心安全で快適な『心地良い』ソリューションを提供している。

- 事業内容

- デジタルマーケティング支援

デジタルコミュニケーションプラットフォーム開発提供 - 認定資格

- ISMS ISO/IEC27001 JISQ27001認定事業者(認定番号IA165279)

プライバシーマーク JISQ15001取得事業者(登録番号10824463(02))

ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定事業者(認定番号0239-2004)

- 2025.12.25

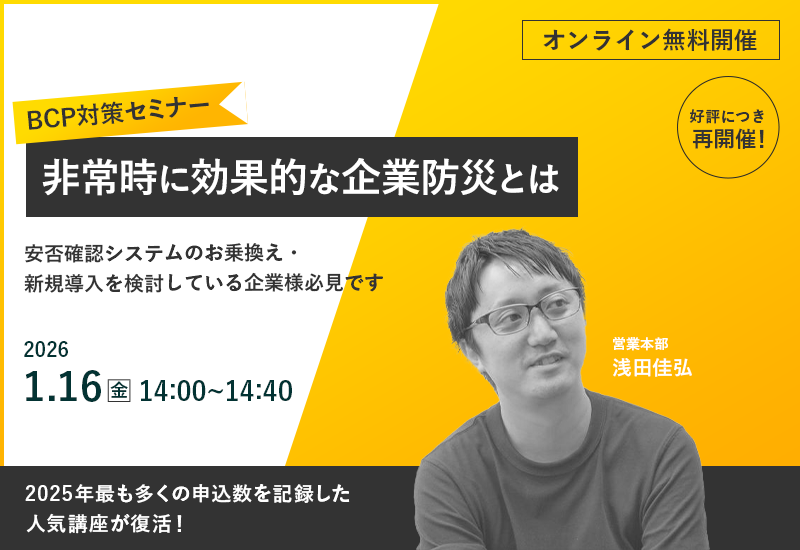

1/16(金)【再演決定!】2025年最も多くの申込数を記録した人気講座が復活!『BCP対策セミナー 非常時に効果的な企業防災とは』

- 2025.12.17

安否コール、~誰にでもすぐ届く~新機能「SMS Alert」誕生 「6割以上が体験したい!」、選ばれる新時代の安否確認システム

- 2025.12.10

【国内最大級の竜巻災害と支援制度】BCP NEWS Letter

- 2025.12.09

安否確認システム「安否コール」、コミュニケーションツールに関する意識調査を実施

- 2025.12.03

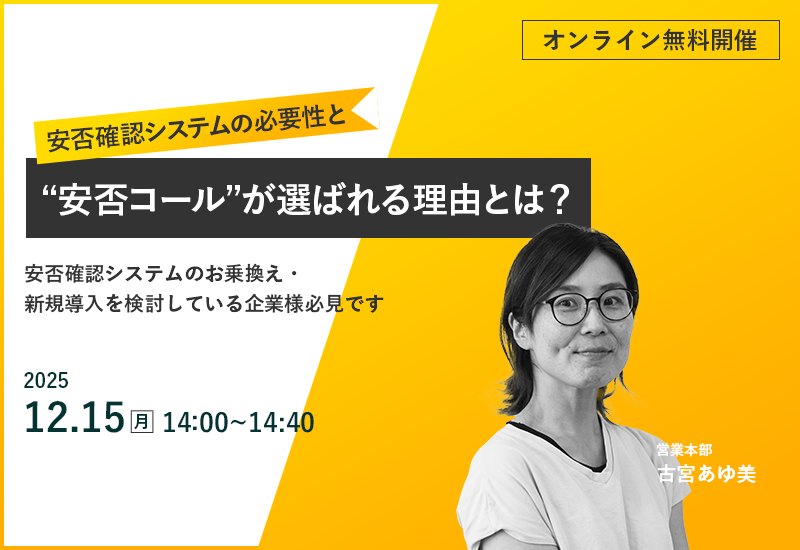

12/15(月)【オンラインセミナー】安否確認システムの必要性と“安否コール”が選ばれる理由とは?